※2021年6月7日更新~最新の情勢に合わせて全面的に内容を見直しました。

一部車種に関しては以下に解説記事へのリンクあります。

■ アクア【初代】の2カメラドラレコ取り付け方法

■ S660の2カメラドラレコ取り付け方法

■ カローラスポーツ・カローラツーリングの2カメラドラレコ取り付け方法

■ N-BOXの2カメラドラレコ取り付け方法

■ N-ONEの2カメラドラレコ取り付け方法

■ シエンタの2カメラドラレコ取り付け方法

■ ジムニーの2カメラドラレコ取り付け方法

■ CX-5の2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ CX-8の2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ スイフトスポーツの2カメラドラレコ取り付け方法

■ タントの2カメラドラレコ取り付け方法

■ フォレスターの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ ハスラーの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ ハイエースの2カメラドラレコ取り付け方法

■ フリードの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ プリウスαのドラレコ取り付け方法

■ ライズの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ RAV4の2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ ランドクルーザープラドの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ レヴォーグの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ ロードスターの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

こんにちは!ドライブレコーダー専門家の鈴木朝臣です。昔と違って最近はドラレコがマスアイテムになった事で、ドラレコの取り付け=業者に頼むのが当たり前、という風潮になってしまいましたが、ドラレコがニッチアイテムだった頃は「DIYで取り付けるのが当たり前」だったと記憶しています。

車いじりに興味がない方、ガジェットにも興味がない方はディーラーや電装店などに取り付けを依頼した方がよろしいかと存じますが、2カメラドラレコとなると2万円前後の工賃が掛かりますので、少しでも車いじりに興味がある方には私はDIYでの取り付けを推奨します。

何故なら、浮いた2万円で別のガジェットを買う事も出来ますし、更にその別のガジェットの取り付けも自分で出来るなら、ガジェット選択の幅も広がり、トータルでの満足感は圧倒的にDIY取り付けに分があると考えているからです。

一般的な国産車であればドライブレコーダーの取り付けは、やる気さえあれば誰でも出来るほど、技術的には難しくありません。

因みにポルシェとかランボとかは知りません(笑)

技術がどうのこうの、というよりもこの手の作業が好きかどうか、興味があるかどうかの方が遥かに重要です。

私は自分で出来そうな事は取り敢えずDIYでやってみる派なのですが、この記事ではこれから前後2カメラドライブレコーダーを初めて自分で設置してみようかと考えている方に向けて、DIYでドライブレコーダーを取り付ける方法について解説します。

なお、内装外しが面倒であるなど、車種によっては自分でやらない方が良さそうなケースもありますので、途中の説明を見て「自分には無理そう」と感じたり、安心の為に取り付けは自分でやりたくないという方は、こちらの記事を参考にして下さい。

2カメラドライブレコーダーの取り付け手順

ドライブレコーダーの取り付けは原則として車種別の取り付け記事や動画を見て頂いた方が分かり易いのですが…

これらの情報が探せないケースもあると思いますので、この記事では車種別の例外は考慮せず、「一般論としてこうですよ」的に、なるべく初心者の方にも分かり易く解説します。

前後カメラの取り付け位置を仮決めする

ドラレコの取り付けに当たっては、前後カメラのケーブルを内張り内部に引き込む作業が必要ですが、カメラの位置が定まっていない状態ではケーブルを引き込む際の長さの目安も分かりませんので、まずはどの位置にカメラを設置するかを決めておきます。

この段階では市販の両面テープで仮止めしても良いですし、養生テープなどで目印を付けるだけでも良いでしょう。

仮にシガープラグケーブルなどを使用して簡単に通電確認が可能であれば、ケーブル類も仮接続して合わせて視野の範囲も確認しておくよと良いでしょう。

因みにフロントカメラの設置位置はロントガラスの上から20%以内が法令による適正位置とされており、リアカメラに関しては特に基準はありません。

私は運転時の視界が悪化しないようにルームミラー裏に仮設置する事が多いです。

電源の取り方を決める

駐車監視を前提としないドライブレコーダーの場合、電源ケーブルはこのようなシガープラグタイプが付属する事が一般的です。(例外も多くあり)

一方で駐車監視を前提とする場合には、メーカーやモデルによって固有の直結ケーブルを使用します。

いずれにしてもドラレコでシガーソケットを塞いでしまうのは問題ですし、このようなシガーソケットの分配器を使う場合にも…

車内の見える位置に設置するのはゴチャゴチャ感が半端ない事になるのでおすすめしません。

シガープラグを使う場合であっても、配線を裏取りして見えない場所に完全に隠してしまった方が幸せになれるでしょう。

電源を裏取りする前に知っておきたい基礎知識

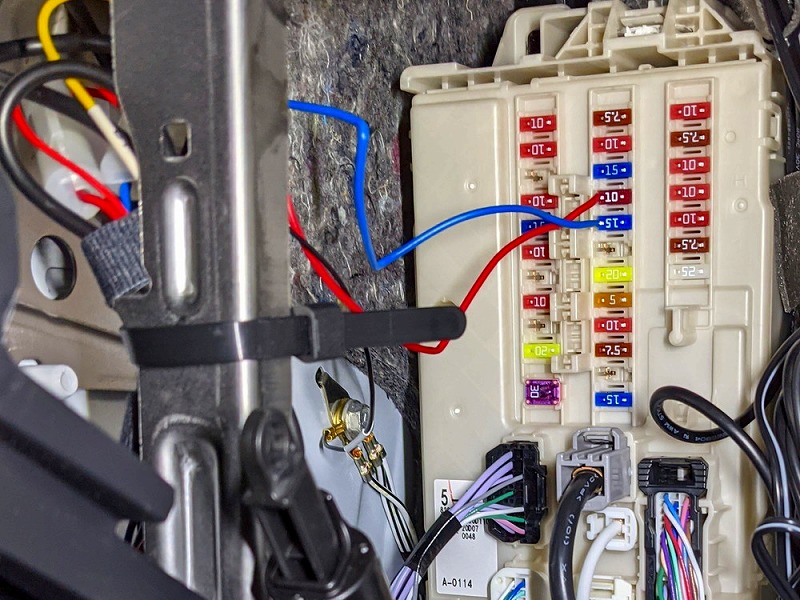

ドラレコの電源を初心者が裏取りする場合には、そこそこ簡単にアクセス出来る車内のヒューズボックスから電源を取る方法がおすすめです。

このヒューズボックスの役割は、それぞれの回路に流れる電流の異常値をカットするもので上の写真のヒューズにアンペア数が書いてあるように、決められた大きさ以上の電流が流れるとヒューズが切れて車両回路を保護する仕組みです。

このヒューズ部分にはんだ付けで電力を取り出せるようにしたケーブルが市販されていますので、基本はこのようなケーブルを使用し、既設のヒューズと差し替えます。

なお、このヒューズ電源取り出しケーブルは原則として既設のものと同じ容量の製品を選ぶ必要があり、ヒューズ部分の形状も車種によって異なりますが、国産車の場合にはこちらの3種類となっています。

| ミニ平型 | 平型 | 低背 |

|---|---|---|

|  |  |

自分の車のヒューズの種類が分からない事にはケーブルを買う事も出来ないので、まずはヒューズの種類を確認しましょう。

ヒューズの種類を確認する方法

ヒューズの種類を確認する為には、まずは車内のヒューズボックスを開ける必要があります。

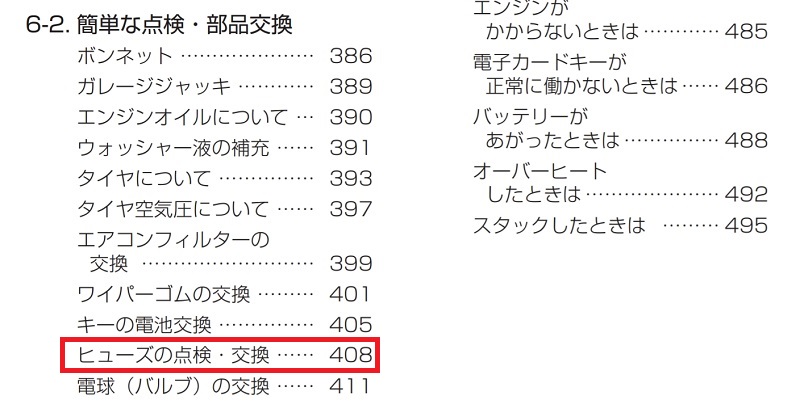

ヒューズボックスの位置は通常は車の取扱説明書に記載されています。ヒューズの点検・交換などの項目を参照して下さい。

トヨタ車の場合には概ね助手席側のグローブボックスの裏や下、ホンダ車は運転席側のハンドルの下辺りなど、メーカーや車種によって配置は異なりますので、取扱説明書を確認して下さい。

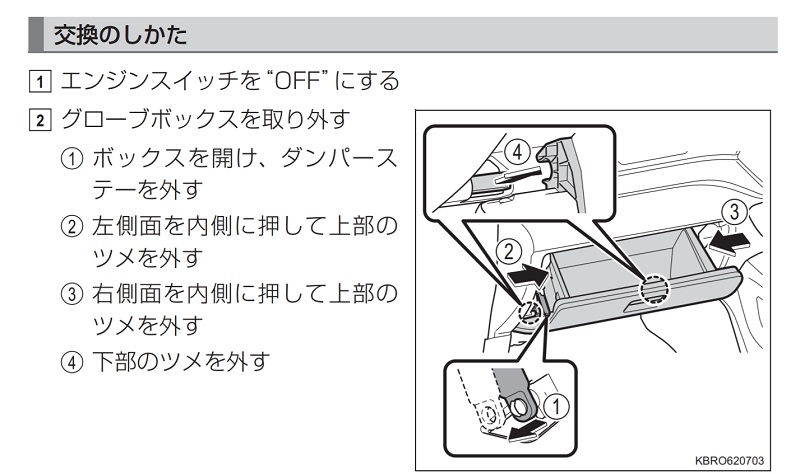

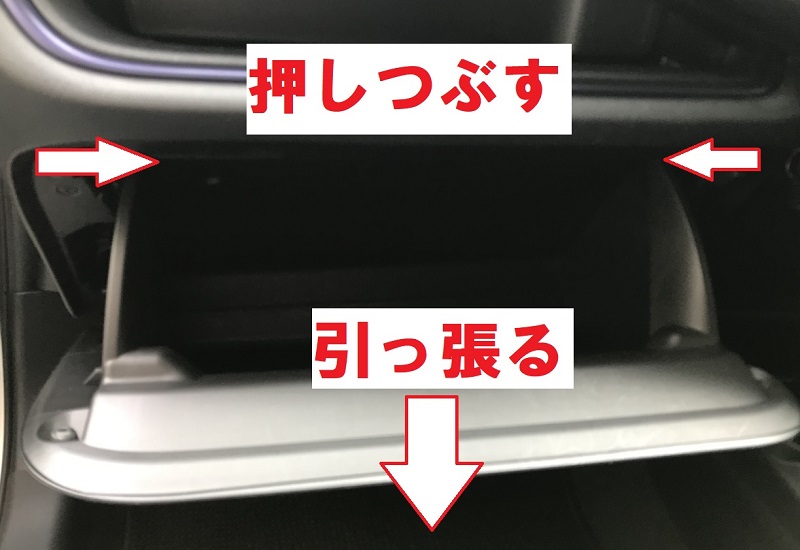

グローブボックス下に配置されているケースでは、このような手順でグローブボックスを外します。

グローブボックス下の場合には下から覗き込む事でヒューズボックスにアクセス可能です。

ヒューズのカバー(ない場合もある)を外して、ヒューズを引っこ抜いてみて下さい。

ヒューズを外す際のヒューズクリップはエンジンルーム内のヒューズボックスの中に収納されている事が多いですが、ラジオペンチなどで引き抜いても構いません。

これでヒューズの種類が確認できます。

| ミニ平型 | 平型 | 低背 |

|---|---|---|

|  |  |

ヒューズの容量を確認する方法

次に差し替えるヒューズが何アンペアなのかを確認する為に、どの回路から電源を取るのかを決めなければなりません。

ドライブレコーダーの直結電源には、シガープラグ接続も合わせて次の2通りの接続方法があります。

+と-(アース)の2芯接続

まずは簡単なシガーシガープラグ接続も含む2芯での接続方法について解説します。

通常の場合だとこの接続方法は駐車監視を想定していませんので、車両のシガーソケットから電源を取った場合の動作と同様に、エンジンONでドラレコの電源が入り、エンジンOFFでシャットダウンする、という動作になります。

先ほどのヒューズボックスには車両の各種回路を保護する目的があると説明していますが、それぞれの回路によって通電するタイミングが異なり、概ね以下の2通りとなっています。

駐車監視を想定しない場合にはこの2種類のヒューズのうち、ACCに連動して通電する回路から電源を取る事になります。

ヒューズボックスの回路の内訳は、このようにヒューズボックスのカバーに書かれている事もあれば、取扱説明書に書かれている事もありますが、

通常の場合には「シガーソケット」や「アクセサリー」のヒューズから電源を取ります。

同じシガーソケットでも車種やメーカーによって表記の仕方が異なりますが、「CIG」であったり「アクセサリーソケット」などと記載されている事が多いと思います。

なお、特定のヒューズが「常時電源」であるのか「アクセサリー電源」であるのかは、このようなテスターを使ってヒューズの頭に検電端子を当てる事で判別が可能です。

検電方法はこちらのエーモンの動画で分かり易く丁寧に解説されていますので、分からない方はこの動画を見て下さい。

※アクセサリーヒューズは「ACC」と表記される事が多いですが、ややこしい事に常時電源扱いのアダプティブクルーズコントロールを「ACC」と表記している車種もあり、プロによる誤認作業の報告も私の元に届いていますので、必ず検電テスターを使って通電状況を確認してから作業するようにしましょう。

この段階で電源を取るヒューズの種類と容量が特定出来る筈ですので、それに合わせてヒューズ電源取り出しケーブルを用意しましょう。

また、シガーケーブルを使用する際にはこのような電源裏取り用のソケットが必要ですので合わせて準備しておきましょう。

このように一式がキットになった製品も販売されています。

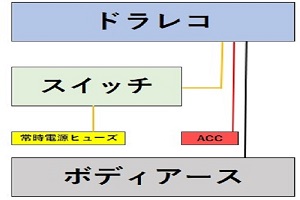

常時電源、ACC電源、-(アース)3芯接続

次に駐車監視ありきの3芯ケーブルの接続方法についです。

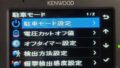

これらの3芯での接続は、コムテックやケンウッド、ユピテル、セルスターなどの幅広い機種の駐車監視前提の接続方法として採用されています。

※稀にVANTRUE、PAPAGOなど2芯ケーブルで駐車監視を行う製品もありますが、これらのイレギュラー製品については後で個別に解説します。

この3芯接続に対応した製品では、エンジンONでドラレコの電源が入り、エンジンOFFで指定した駐車監視モードに入ります。

先ほどのヒューズボックスには車両の各種回路を保護する目的があると説明していますが、それぞれの回路によって通電するタイミングが異なり、概ね以下の2通りとなっています。

駐車監視を想定した3芯接続の場合にはこの2種類のヒューズのうち、常時通電している回路、ACCに連動して通電する回路からと、の2つのヒューズから電源を取る事になります。

ヒューズボックスの回路の内訳は、このようにヒューズボックスのカバーに書かれている事もあれば、取扱説明書に書かれている事もありますが、

常時電源は車両の走行に関わるECUなどのコンピュータ類のヒューズは避け、「ルームランプ」、「ドアクローザー」、「ラゲッジクローザー」など、切れても車の走行に直接影響の出ない回路にした方が無難です。

アクセサリー電源は「シガーソケット」や「アクセサリー」のヒューズから取ります。

同じシガーソケットでも車種やメーカーによって表記の仕方が異なりますが、「CIG」であったり「アクセサリーソケット」などと記載されている事が多いと思います。

なお、特定のヒューズが「常時電源」であるのか「アクセサリー電源」であるのかは、このようなテスターを使ってヒューズの頭に検電端子を当てる事で判別が可能です。

検電方法はこちらのエーモンの動画で分かり易く丁寧に解説されていますので、分からない方はこの動画を見て下さい。

※アクセサリーヒューズは「ACC」と表記される事が多いですが、ややこしい事に常時電源扱いのアダプティブクルーズコントロールを「ACC」と表記している車種もあり、プロによる誤認作業の報告も私の元に届いていますので、必ず検電テスターを使って通電状況を確認してから作業するようにしましょう。

この段階で電源を取るヒューズの種類と容量が特定出来る筈ですので、それに合わせてヒューズ電源取り出しケーブルを用意しましょう。

ヒューズ電源取り出しケーブルの挿し方

次は実際のヒューズの取り付け方法について解説します。

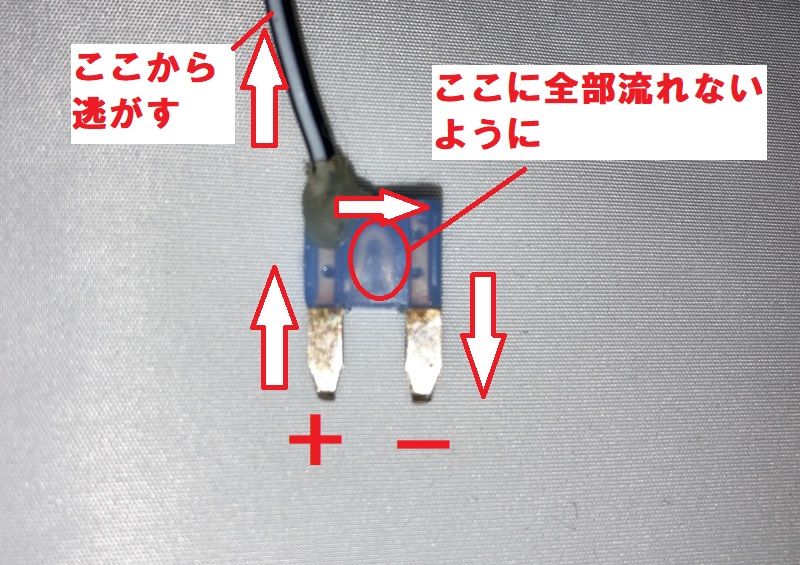

基本的には事前準備したこのようなヒューズケーブルを既設のヒューズと差し替えるだけなのですが…

ヒューズボックスの端子の+-の向きに注意する必要があります。

ヒューズボックスからヒューズを抜くと、奥に金具を受け止める左右の端子が見えますが…

この端子はどちらかが+、もう一方が-となっています。

その際に注意したいのが電源取り出しケーブルのケーブルが生えている側をプラス側に持ってこなければならないという点です。

何故かというと、ドラレコに流れる電流をヒューズ部分に流してしまうと、従来よりもヒューズに流れる電流が大きくなってしまい、ヒューズ切れの要因になる危険性が出てくるからです。

ヒューズ受け端子の+-の極性は、ヒューズを外した状態で検電テスターを使って確認します。

こちらの検電方法もエーモンの動画で分かり易く丁寧に解説されていますので、分からない方はこの動画を見て下さい。

ケーブルのギボシ接続

ドラレコのケーブルやシガーソケットによってはケーブルが切りっぱなしの状態になっている事が多いので、必要に応じてこのような電工ペンチを使ってギボシ処理を行います。

ギボシのかしめ方はこちらのエーモンの動画が参考になります。

それぞれのヒューズケーブルの接続方法についてはこちらの通りです。

・アクセサリーヒューズとソケットの+を接続

・車体アースとソケットの-を接続

・常時電源ヒューズと3芯ケーブルのBATT(通常は黄)を接続

・アクセサリーヒューズと3芯ケーブルのACC(通常は赤)を接続

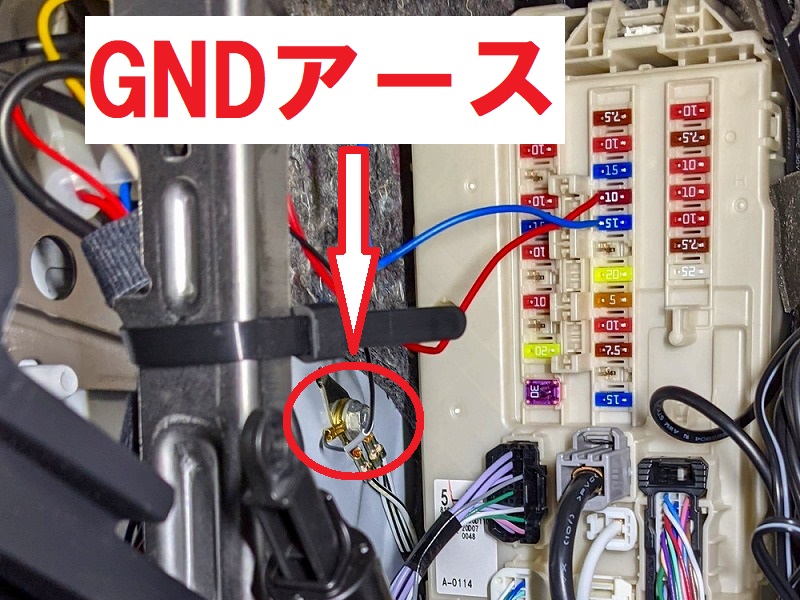

・車体アースと3芯ケーブルのGND(通常は黒)を接続

・常時電源ヒューズとケーブルの+を接続

・車体アースとソケットの-を接続

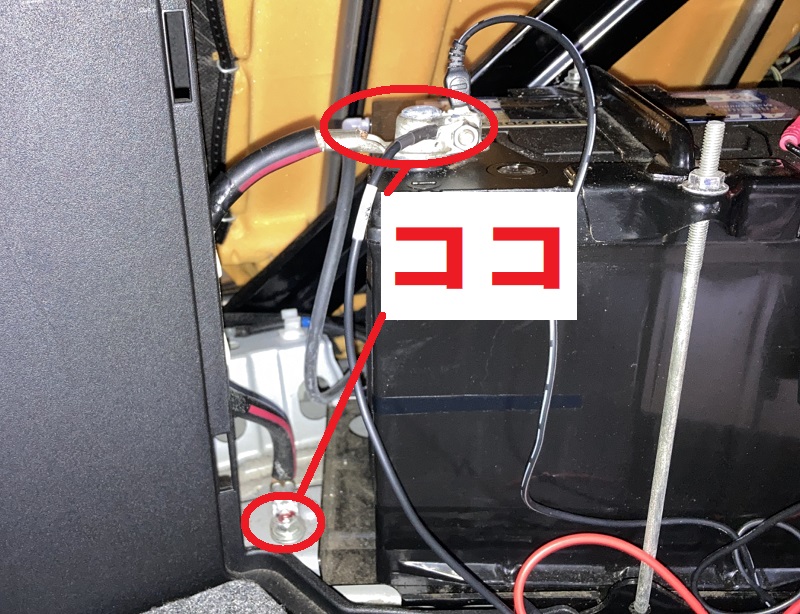

車体アースの接続方法

シガーソケット、2芯ケーブル、3芯ケーブルのいずれの場合においても、-線(GND線)は車両の金属部分にアース接続する必要があります。

車両の金属部分は全てバッテリーの-極に繋がっていますので、ケーブルの-側を金属部分に落とす事で初めてドラレコが通電します。

塗装面以外の金属部分に固定されているナットに、ドラレコの-ケーブル(GND)を固定します。

塗装面にアースしてしまうと通電しなかったり、通電が不安定になりますので注意しましょう。

ヒューズのとアースの接続が終わったら、電源が正しくとれているかを確認する為にエンジンのON/OFFを行い、起動状況と必要であれば駐車監視の出入りの状況をチェックします。

電源ケーブルをフロントカメラまで引き上げる

動作チェックで問題がないようであれば電源ケーブルをフロントカメラの位置まで引き上げます。

手抜きDIYの場合にはゴムのウェザーストリップにケーブルを押し込んでしまう事もあるのですが、ピラーの中にサイドエアバッグが収納されている車もありますので、原則としてはピラーを外してケーブルを引き上げます。

ピラーの外し方は車種によって若干の違いはありますが、大抵の場合にはウェザーストリップを剥がした状態で上の方を手前に引いてから…

引っこ抜くと言った手順になります。

なお、車種によってはピラーの取っ手がボルトで固定されている事があるので、こういうケースではボルトを外します。

ピラーを外した後にグローブボックス下、運転席下などからケーブルを引き上げてドラレコまで引き込みます。

2カメラドラレコの場合にはリアカメラケーブルの引き込みもありますので、この段階ではまだ電源ケーブルは固定しません。

リアカメラの取り付け

リアカメラについては車種やドラレコの機種によって取り付け難易度に大きな幅がありますが、一番簡単なのはハッチのないセダンタイプの車のリアガラス内側への取り付けです。

逆に一番厄介なのがハッチのある車の車外への取り付けになります。

ハッチのないセダンタイプの車のリアガラス内側への取り付け

ハッチのないセダンタイプの車のリアガラス内側への取り付けの場合には、リアカメラのケーブルを天井部分に押し込みながら、前方に引き込みます。

ピラーなどの部分は一貫して上の方に押し込んでしまう方が楽チンではあるのですが、サイドエアバッグなどが装備されている車もあると思いますので、ピラー内部を通して下側から前に引き込んだ方が無難です。(ピラー外すの面倒ですが)

足元のサイドパネルは大概引っ張れば外れますので、既設の配線に沿って前に引き込みます。

そして電源ケーブルと同じ様にグローブボックス下、または運転席下から上に引き上げるという手順です。

ハッチのある車の車内への取り付け

ハッチのある車の車内リアガラスへの取り付けは、ケーブルをハッチのゴムチューブに通す必要があるのでそこそこ難易度高めになります。

ハッチ上部に内張りがある場合にはこれを剥がし、ない場合には適当なサービスホールを探してケーブルを通します。

大抵は何かしらホールがあると思います。

この工程の最大の難関はこのゴムの蛇腹部分にケーブルを通す作業です。

このような内張りはがしセットの針金を使ったり、シリコンスプレーなどを駆使して蛇腹にケーブルを通しましょう。

車体側にリアカメラのケーブルを引き込むことが出来たら、あとはセダンと同様に配線を下に落として前方に引き込み、フロント側のピラーから引き上げます。

なお、ハッチのある車の車外への取り付けについては場合によってはドリルでの穴あけが必要になるケースもありますので、初心者のDIY作業に向いていませんのでこの記事では解説しません。

ケーブル類の固定

ドライブレコーダーの起動が確認出来たら、余った配線をタイラップなどでまとめてピラー内部やグローブボックス裏、周囲の内張りの中に固定します。

なお、ドラレコのリアカメラケーブルは電磁波干渉が大きいものもあるので、出来るだけ地デジのアンテナケーブルから離すのが吉です。

また、配線がしっかり固定されていないとビビり音の原因になりますのでこちらにも注意しましょう。

まとめ

以上、ドライブレコーダーの取り付け方法について各パターン別にご紹介しました。

おそらくヤル気があれば誰でも出来そうな工程ではありますが、自分には無理だ…と感じるなら持ち込みで取り付けてくれる業者さんを探すなり、購入&取り付けを一緒にしてくれるところにお願いするのもアリかと思いますよ。

車種別ドラレコ取り付け解説記事

■ アクアの2カメラドラレコ取り付け方法

■ S660の2カメラドラレコ取り付け方法

■ カローラスポーツ・カローラツーリングの2カメラドラレコ取り付け方法

■ N-BOXの2カメラドラレコ取り付け方法

■ N-ONEの2カメラドラレコ取り付け方法

■ シエンタの2カメラドラレコ取り付け方法

■ ジムニーの2カメラドラレコ取り付け方法

■ CX-5の2カメラドライブレコーダー取り付け方法を解説

■ スイフトスポーツの2カメラドラレコ取り付け方法

■ タントの2カメラドラレコ取り付け方法

■ プリウスαのドラレコ取り付け方法

■ ハイエースの2カメラドラレコ取り付け方法

■ フリードの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ ライズの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ RAV4の2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ レヴォーグの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

■ ロードスターの2カメラドライブレコーダー取り付け方法

コメント

詳しい説明で、とても参考になりました。

最近、通勤中に無謀運転の車に遭遇するため、ドライブレコーダーの取り付けを考えています。

平気で、信号無視して交差点に進入する車、黄色線のカーブ中で追い越し割り込んでくるトラック!毎日、危険と隣り合わせです。自分の身は自分自身で守るしかないです。

ありがとうございます。

もっと簡単に取り付ける方法もあるようですので、今後その辺りも紹介して行きたいと思います。

papago520ドライブレコーダーを買いました。事故対策です。駐車監視用ケーブルも買いました。電源は、運転中はシガレットから。駐車中はモバイルバッテリーから取りたいです。ヒューズボックスは手をつけたくないので。モバイルバッテリーのことを知りたいのですが。モバイルバッテリーは充電できるのですよね。適度の物を教えてください。

はしもと様

ドライブレコーダー用として使用実績があり、大容量で安価なモバイルバッテリーは「EC Technology 22400mAh」となります。

基本的にはどれでも構わないと思いますが、コストパフォーマンスであれば「EC Technology 22400mAh」かなと思います。

http://car-accessory-news.com/drive-recorder/archives/2218

この度こちらのサイトを参考にHDR-352GHPを購入しました。

モバイルバッテリー駆動ですがOFFタイマーケーブルを使用した擬似駐車監視含め問題なく使用できています。

他には無い実用的な情報が多く大変助かりました。

どうもありがとうございます。

配線は

PB-N15⇒ALW-ZS200⇒miroUSBメス→USBメス⇒5V-12V変換コネクタ⇒L型DC プラグ メス– オス (5.5mm×2.1mm ⇒ 3.5mm×1.35mm⇒HDR-352GHP

となりました。

自分が正に購入している時にPB-N15の電圧低下の記事が更新されており、購入手続き後に見た時はショックでした。

とはいえダメならダメで手段は有りそうでしたので到着後に考えようと思い待っていました。

TSUTOMU様

ALW-ZS200の問題と言うよりも、ユピテルの「DRY-ST7000c」がちょっとした電圧低下に弱いという事かもしれないのですが、このモデルがかなりモバイルバッテリーでの駆動と相性が良い仕様なんですよね(笑)

高いものではないです位、ALW-ZS200のはダメ元でチャレンジするのは良いと思ってます(笑)

低電圧問題に関しては、幸い自分の場合は問題なく起動できましたのでよかったですが、今HDR-352のファームウェアVerが1.03(低電圧車両へ取付けた際の動作安定性を向上)とあるのでこちらに更新されるとHDR-352に関しては低電圧問題がクリアされるかもしれません。

またHDR-352を実際に使用してみてですが5.5mmから3.5mmへの変換プラグはL型かケーブルタイプでないと取り付け台もしくはフロントガラスと干渉してしまうクルマもあるかと思います。

TSUTOMU様、確かにご指摘通りプラグが邪魔になる場合もありそうですね。

早速L字に差し替えました。

”ドラレコのタイマー機能を殺さずに~”

についてですがドラレコの前に昇圧モジュールを使用することでモバイルバッテリーから1本の配線でできないでしょうか?

自分の配線ですとALW-ZS200直後、タイマーを使用しないのであればPB-N15直後です。もしくは5V-12V変換コネクタ直前です。基板直後のUSBコネクタとの接続は、適当なUSBケーブルの片側を切断し配線を剥いて電源線+GND線を基板にはんだ付けをする。残りの片側でUSBコネクタと接続する。USBタイプでないものは、電源コ-ドを剥く必要があるかもしれませんが基板へのはんだ付けでできないかと。

TSUTOMU様

HDROP-09の部分はパススルーを使用した場合の記述のままだったので修正したのですが

>ドラレコの前に昇圧モジュールを使用する

についてはHDROP-05のケースでしょうか?

話が飛んですみません。

パススルーバッテリーの場合で話をしていました。

PB-N15ではパススルー時に電圧が低下するので、低下した後に昇圧すれば問題なく使用できるのではと思っていました。

”ドラレコのタイマー機能を殺さずに~”は回路が複雑で自分は理解できていませんので、別のやり方がないかなと思いました。

TSUTOMU様

>PB-N15ではパススルー時に電圧が低下するので、低下した後に昇圧すれば問題なく使用できるのではと思っていました。

ひょっとすると出来るかも知れませんね。

ただ、モジュールの使用自体が難易度があがるので(ハンダ付けなので)リレーを入れた方が良いような気がします。(安定性や安全面も含めて)

いつも大変参考になる内容を興味深く読ませて頂いています。

モバイルバッテリーを使用して、”駐車監視のケーブルの抜き差しをしない方法”を考えております。機種はスマートレコのWHSR-510です。この機種は電源がDC12VのコネクターですがGroovy 電源補助ケーブル付USBケーブル GM-UH004を使用した場合ミニUSBからどのように変換したらいいでしょうか?ご教授ください。

morinori様

WHSR-510の入力側の電源ポートの形状が何種類か試した結果適合するものが見つけられませんでした。

従ってモバイルバッテリーを使用するのであれば、常時電源ケーブルとの併用が前提となります。

この前提で、本体タイマーでは時間の刻みが大雑把過ぎる為、その対策との解釈でよろしいでしょうか?

私の言葉と知識が足らないようですいません。

WHSR-510(GPS、バックカメラ付)を走行中はACC電源から、駐車中はモバイルバッテリーから給電したいと思っています。駐車時にケーブルの抜き差しはしたくありません。確かに本体タイマーは大雑把ですが(最低6時間)それは今のところ気にしていません。

付属の常時電源ケーブルの使用が前提とのことですが、モバイルバッテリーとどのように配線すればいいのでしょうか?

morinori様

ご希望の運用方法であれば当ページの「ケンウッド CA-DR150をモバイルバッテリーで動かす」の項目での接続が基本となります。

この接続方法で数日間安定して駆動していました。

WHSR-510の場合、他のモデルのように5V入力ではない上に入力端子の形状の変換プラグが既製品で見つからないので「Groovy 電源補助ケーブル付USBケーブルを使用する」パターンは「ケンウッド CA-DR150をモバイルバッテリーで動かす」のと変わらないくらい複雑になります。

ありがとうございます。

「ケンウッド CA-DR150をモバイルバッテリーで動かす」方法で試してみます。

説明が分かりにくいと思いますので、分からない点があれば遠慮なくご質問ください。

はじめまして。

駐車中にドアへの当て逃げなどが最近多発しているので、駐車監視ドラレコ ZDR-013を購入しました。

こちらの記事を参考にさせて頂き、接続テストをしています。

モバイルバッテリーとZDR-013はHDROP-09で接続。

5V-12V変換のケーブル出力電圧(約11.98V)で駐車監視モードへの移行ができました。

回路内のリレーの役割を教えてほしいのですが、

モバイルバッテリ給電ポート→USB変圧ケーブルの12V出力に繋がっているリレーの役割を教えてください。

リレーを介して4ポートターミナルのプラスに接続されていて、

このリレーが動作するのはACC-ONの時だと思うのですが、

その時にはリレー接点がメイクされてモバイルバッテリ出力が4ポートターミナルプラスへ??

と、、、わからなくなりまして、、、

もしやHDROP-09で接続する時はこのリレーは必要ないでしょうか?

モバイルバッテリ充電入力のリレーは

ACCがONの時のみリレー接点がメイクしてチャージャー回路が生きるというのが分かったのですが。。。

以上よろしくお願いします。

knight様、ご質問ありがとうございます。

パススルーのモバイルバッテリーを使用するなら、リレー及びターミナルへの経路は不要と言えば不要なのですが、パススルー出力時には充電速度が落ちますのでその対策としてACCオンの際には車両からの給電でドライブレコーダーを動かします。

ACCオンの時には車両側からの電圧の方が高くなるので、変圧ケーブルからの給電はされず、ターミナルからリレーを介して管理ユニットに向かって電流が流れます。(ひょっとしたらモバイルバッテリーの出力側から微弱な電流がモバイルバッテリーに充電されているかも?)

ACCオフになると出力はモバイルバッテリーからだけになりますので、USB変圧ケーブルから出た電流がACCオンの時とは逆の流れでそのままターミナルに戻る可能性があります。

このリレーの役割はACCオフの際に変圧ケーブルから出た電流がそのままターミナルに戻るのを防止する為ですね。

無しでも動いたような気はするのですが、逆流によるショートなどが怖いのでその為に入れています。

整流Dでも良いような気がしますが、多用するとそれなりの抵抗になる可能性があるので、取り付けは面倒ですがリレーの方が安定性が高いと考えています。

先日は早々のご回答有難うございました。

掲載して頂いている回路図を参考に配線してみたのですが、、、

エンジンキーオフ(ACC=OFF)の時にも「駐車監視モード」に移行せず、

そのままACC=ONの状態になってしまっています。。。

ターミナルからHDROP-09の赤線(ドラレコACC)を外すと

駐車監視モードに移行するようです。

配線が間違っているのでしょうか?

ターミナルのプラス入力(車両ACC電源からダイオード経由で接続している配線)を

外しても駐車監視モードに切り替わっているようです。

ただ上記のどちらかの配線を外す事をしない限り、ずっとドラレコはACC=ONの状態のようです。。。

私が手書きで書いた回路図をこの後アップしてみます。

すみませんが、ご助言を頂けると助かりますm(__)m

knight様

コメント欄からはファイルのアップが出来ないかと思います。

以下のアドレスにお送りくださいませ。

info*car-accessory-news.com

*を@に変えて(半角)下さい。

おかげさまで魔改造をほぼそのまま真似てWHSR-510をモバイルバッテリーで駐車監視できるようになりました。

ただ、時々駐車してエンジンを切っても駐車監視モードに移行せずカメラの電源が落ちる時があります。(ほんのわずかな電子音はあります)

詳しく検証していませんが、エンジンを切って再度オンにして切った場合や短い距離を走行した後とかに起きるような気がします。

またWHSR-510が何を感知して駐車監視モードになるのかもよくわかりません。

モバイルバッテリーの残容量は十分でカメラ側の停止電圧は最低の11.5Vに設定してあります。

もっともその場合でもモバイルバッテリーの給電側USBを抜き差しすると駐車監視モードに移行し問題なく使えます。(ただ面倒です)

度々の質問で恐縮ですが、

この場合何に問題がありどうすれば改善できるでしょうか?

モバイルバッテリーから常時微電流が流れるように何か機器を接続することで解決するでしょうか?

morinori様

>WHSR-510が何を感知して駐車監視モードになるのかもよくわかりません。

についてですが、実機は既に手元にありませんが以下のいずれかの筈です。

①BATTのみから給電状態の場合に開始

②ACC/BATTから給電されていたものが、BATTのみに切り替わった時に開始

おそらく「モバイルバッテリーの給電側USBを抜き差しすると駐車監視モードに移行し問題なく使えます。」という事なので①の方ではないかと思います。

とりあえず「モバイルバッテリーを使用しない通常の方法」で動作を確認して頂き、問題がなければモバイルバッテリーの出力開始のタイミングやその際の電圧に何か原因があるのかも知れません。

通常の方法で問題なく作動するのでおっしゃるようにモバイルバッテリーの電圧か出力のタイミングに問題があるのかもしれません。今後検証していきます。

因みに手持ちの別のモバイルバッテリー2台で試したら2台ともエンジン停止時に駐車監視モードに変わらずそのまま常時録画を続けていました。なので常時録画の際も電源はACCではなくBATTからではないかと思います。

morinori様

走行時、駐車時もBATTからの給電でACCの通電を駐車監視のフラグに使用しているのかも知れませんね。

何か分かればお教え頂けると幸いです。

モバイルバッテリーを使用して、駐車監視のケーブルの抜き差しをしない方法

を実践しようとAMAZONでモバイルバッテリーと補助電源付きのコードx2を買いましたが、

家で正しく動くか試してみるとぼろぼろです。

モバイルバッテリーは充電すると次の給電は横のボタンを押さないと動かないし

補助電源コードをコンセントから抜いた給電していない充電器(シガーソケットのタイプでも)に刺すと即座に給電中止+給電不可になりどうしようもありません。

家でこれでは車に付けた際も結局コードを抜かないと動かないのでどうにもならないのではないですか?

そもそもモバイルバッテリーも写真では入力ポートは1なのにリンク先のモバイルバッテリー(私の手元にある)は2ポートになっています。別物なのでしょうか?

akira様、ご質問ありがとうございます。

モバイルバッテリーはモデルによって仕様が異なり、それに加えてドライブレコーダーとの相性もありますので、まずはご使用のモバイルバッテリーのメーカー・型番をお教え頂けますか?

モバイルバッテリーは上で通常のモバイルバッテリーと紹介されているリンクの

型番不明 EC Technology 22400mAh モバイルバッテリー パワーバンク 超大容量 3ポート 急速充電 インテリジェント電源管理IC 急速充電 2入力ポート付き ブラック&レッド

になります。

それにGroovy 電源補助ケーブル付USBケーブル GM-UH004を使って走行中はUSB電源、エンジンOFFの時はバッテリーからとしたいと思います。

ドライブレコーダーはユピテル DRY-ST7000cとDRY-V2の2つをつけようと思っています。

バッテリーに繋いでドライブレコーダーが起動しているところに充電器を刺すと止まります。

その際の給電の中断+給電ボタンでも不可は電源補助ケーブル付USBケーブルを直刺ししても発生します。

シガーチャージャーでLEDの点灯とマルチテスターで4.?Vを確認したので逆流(?)している分は出てるみたいですが上記のユピテルの2台は電源が落ちたままになります。

そしてシガーチャージャーへのUSBを抜いて電源ボタンを押すかバッテリー側で刺しなおすまで電源は落ちたままになります。

akira様

返信が遅くなってすみません。コメントがスパムに自動振り分けされていました。

手元にあるEC Technology 22400mAhについては、モバイルバッテリーへの充電ケーブルを抜いて充電を止めると、自動的にUSB給電ポートに挿さっている電子機器に給電を開始します。

>バッテリーに繋いでドライブレコーダーが起動しているところに充電器を刺すと止まります。

これは通常のモバイルバッテリーの仕様で、パススルー機能付きの物以外はモバイルバッテリーに充電すると、USB給電ポートからの給電は停止します。

いきなり2台の駆動になると写真や図がないと話がややこしくなるので、まずは1台での駆動を考えた場合ですが、モバイルバッテリーへの充電用のシガーチャージャーと、Groovy 電源補助ケーブルにACC電源を供給するシガーチャージャーは根元に清流ダイオードを仕込んで別配線になっていますでしょうか?

Groovy 電源補助ケーブルのUSB端子とモバイルバッテリーの充電用のUSB端子を同じシガーチャージャに挿した場合、シガーチャージャーの内部は+-ともに2ポートがつながっていますので、エンジンをオフにするとモバイルバッテリーの給電側から充電側に電流が流れます。

そうなるとモバイルバッテリーは充電と給電は同時に行わない為、充電モードに入り給電はストップしてしまいます。

http://car-accessory-news.com/drive-recorder-torituke/#i-9

管理人Omi様

お疲れ様です。

1度目のテストはすべて家の中でしておりまして、

【モバイルバッテリーは充電すると次の給電は横のボタンを押さないと動かない】

これは充電止めた後の動きになります。

充電終了後に自動的に電力供給が再開されませんでした。

サイドにあるボタンを押すか出力側のケーブルをすべて抜き刺しなおすと給電は再開できます。

私のEC Technology 22400mAhはAMAZONの他のユーザーが上げているような照明用LEDもないので自動的に給電再開にならない用に仕様変更されたのかもしれません。

不具合なのかどうか問い合わせ中になります。

【給電していない充電器に刺すと即座に給電中止+給電不可】

原因は不明ですが上で紹介されているAUKEY カーチャージャー CC-S1を取り寄せて出力側に刺したしたところ給電は停止されず(測定すると4.8V出てますので逆流はしています。)にそのまま継続できましたので他社製のチャージャーでは不具合が出てしまうという結果になりました。

(他社のチャージャーはRAVPower 4ポートとJelly Comb 車載充電器 6ポートを使ってみてました。)

現在実際に車で動作確認をしておりますが整流ダイオードはエーモン 整流ダイオード 6A 2個入 1556を車屋さんに説明してシガーソケットを2系統分として2つ付けてもらうついでに渡して頼んだのですが、

出力側に分岐ケーブルで車からの出力側CC-S1とドラレコ側を付けてドラレコを起動させるのは問題なく行けましたが、

充電側のCC-S1カーチャージャーをシガーソケットへ挿入すると給電不可の症状が出てしまいました。

マルチテスターで整流ダイオードが逆流を遮断ができているかは今車を家族が乗って行ってしまっているのでまた後で確認します。

ほかに何か助言や確認したほうがよい所はありますでしょうか?

akira様

確かにEC Technology 22400mAhは同一販売ページでバージョンアップが行われているようですね。

ただいま現物取り寄せ中ですのでしばらくお待ち下さい。

akira様

新規格のEC Technology 22400mAhが届いたのでテストしましたが、新規格への移行に伴い安全機能が追加され、従来のような使い方が出来なくなっていますね。

よろしければ情報ご提供のお礼として、こちらで使用していた旧規格のEC Technology 22400mAh(本体のみ)をプレゼントしますので、以下のメールアドレスに①郵便番号②ご住所③ご氏名④ご連絡先をお送り頂けますか?

「info@car-accessory-news.com」

管理人Omi様

お疲れ様です。

旧規格のEC Technology 22400mAをくださいましてありがとうございます。

充電解除からの電力供給再開を確認できました。

マルチテスターで整流ダイオードの確認ですが、

二つのソケットの+側(中心奥)は抵抗値無限大で、

二つのソケットのー側(側面)は0Ωでした。

配線プラス側(中心奥)にー側(黒線)を配線マイナス側(側面)に+側(赤線)を当てますと0.5MΩになり、

配線プラス側(中心奥)に+側(赤線)を配線マイナス側(側面)にー側(黒線)を当てますと無限大になり測定不可でした。

これは取り付け時うろ覚えでマイナス側へダイオードの取り付け依頼せず、

パッケージ裏紙をみて図のような感じでプラス側へつけてくださいと依頼してしまった為です。

シガーソケットに両方刺すとモバイルバッテリーのLEDが点滅を繰り返しており、

給電>充電側に電力が送られて充電開始?>給電ストップ>給電を繰り返しているように見えました。

配線のマイナス側へダイオードを取り付けして逆流を防止出来たら線の抜き差し無しに使用可能になると思います。

akira様。ご報告ありがとうございます。

無事に動作できそうで何よりです。

「リアへの取り付け」について、自力でやってみたので、その情報提供です。

機種は「AUTO-VOX D6 Pro」でマイクロUSB経由の給電です。トールワゴンのバックドアのガラスへの取り付けでしたので、セダンタイプと異なり、車体とバックドアを中継する防水用のゴム管(ランプ類やリアワイパー等の電源ケーブルが通っている)にケーブルを通さなくてはなりません。つまり、ゴム管を外す→ゴム管内にUSBケーブルを通す→USBケーブルをカメラ取り付け位置までドア内部を通して引き出す→ケーブルの反対側を車内に引き込む→ゴム管を再度取り付ける、という手順になります。この「ゴム管内にUSBケーブルを通す」のところで、他の電源ケーブルが通った状態でUSBケーブルの端子部分(マイクロとは言え太さがある)を通すのにかなり難儀しました(USBのA端子側を通すのは無理でした)。「他の電源ケーブルを引き抜いてUSBを通してから電源ケーブルを戻す」という手もあったものの、電源ケーブルについていたカプラーがそこそこ大きかったため、やったら同じように苦労してたと思います。ゴム管を傷付けないことと、きっちり隙間がないようにはめ直すのは、水漏れを起こさないために重要です。ケーブルをいったん車内に入れてしまえば、その後の引き回しはフロント取り付けの場合と変わりません。

また後部座席にシガーソケットがない車種ではケーブル自体の長さがそこそこ必要で、車のサイズによっては延長ケーブルがないと届かないかもしれません。その場合連結部をどこに隠すか、という問題も出てきますので、ヒモか何かで事前に長さをチェックしておくべきです(もしくはシガーソケット自体を後部座席へ延長)。自分はチェックせずにぶっつけ本番で始めたら、5mのケーブルが測ったようにぴったりだった(欲を言えばあと5cmくらいは余裕が欲しかった)ので結果オーライです。

もしゴム管とドア内部にケーブルを通す手間を省くなら、カメラを車内の天井に取り付けるか、後部ガラスに付けたカメラへ車内の天井からケーブルだけ延ばす、という選択肢もあったかと思います。そちらのほうが作業は遥かに楽ですが、天井のカメラや延長したケーブルが荷物の出し入れの邪魔になったり、ケーブルがバックドアに挟まったりといったリスクもあるので悩みどころです。

最後に、自分は針金とピアノ線を駆使しましたが、配線通しワイヤーはあった方が絶対に楽です。

以上、ハッチバックタイプの車へのリアカメラ取り付けは、フロントに比べてハードルが高いということがわかりました。それでも自力で、という方々への参考になれば。

(ネットには情報があんまり出てないんですわ)

もぐり様。ご報告ありがとうございます。

やはりリアは車種によって取り付け難易度大きく変わりますね。

内装がしっかりしている車ほど、難しくなったりしますね。

トヨタプリウスにドライブレコーダーを取り付けたいのですが、配線ではなくカメラ本体の取付方法の質問です。

ドライブレコーダーは吸盤取付タイプですので、そのままウィンドーに貼り付ければよいのですが、バックミラーの後ろに取り付けようとすると遮光用(?)のドット(?)があって吸盤がききません。

何か良い方法教えて頂ければ有難いです。

mamicya様

ご質問ありがとうございます。

フロントウィドウのドットとルームミラーの位置関係については、車種によって様々ですのでドライブレコーダーとマウントの形状によってはそのような事も起こり得ますね。

購入前の段階でシミュレーションがベストですが、既にあるものでどうにかしようと考えた場合、互換性のあるマウントでカメラの位置を調整できるようなものを探すしかないように思います。

因みにドライブレコーダーはどのモデルでしょうか?

配線の取り回しの中で配線を天井とフロントピラーの間に押し込み、ドア開口に回すとありますが、カーテンシールドエアバッグ付きの車では、エアバッグ下を横断するためエアバッグの展開を阻害する、もしくはドライブレコーダーが引っ張られ乗員方向に飛ぶ、フロントピラーが引っ張られ乗員方向に飛ぶなどの危険がありますので修正なさった方が良いかと思います。エアバッグ付きの方は面倒でもピラーを外しエアバッグの裏を通すのが正解です。

長文失礼しました。

自動車エンジニア様

ご指摘ありがとうございます。

再考察させて頂きます。

汚い接続ですね

「ドラレコのタイマー機能を殺さずに、モバイルバッテリーで駐車監視を行う魔改造」を行おうと配線をしているところですが、

モバイルバッテイリーは、「RAVPower 20000mAh RP-PB006」を使用し、「HiLetgo 2A DC-DC ブーストステップアップ 転換モジュール Micro USB 2V-24V to 5V-28V 9V 12V 24V」で12Vへ昇電できたのですが、最初は13V出ますが、30秒くらいすると8V程度まで下がってしまいます。モバイルバッテリーを外してコンセント型のUSBと「HiLetgo 2A DC-DC ブーストステップアップ 転換モジュール Micro USB 2V-24V to 5V-28V 9V 12V 24V」を繋ぐと13Vで安定します。

モジュールを外してモバイルバッテリーだけで通電すると、最初は5.2Vなのですが、30秒くらいすると2.3Vに下がってしまいます。これはモバイルバッテリーが不良なのでしょうか?

モバイルバッテリーの横のボタンを押すと5.2Vになりますが、30秒くらいでまた2.3Vになります。

よろしくお願いいたします。

kuma様

モジュールを探してみましたが、見当たらず検証が出来ません。

以前テストした時はそのような事はなかったかと思うのですが、最近は以下のようなUSB→12Vのソケットも販売されていますね。

https://amzn.to/2zNTvJz

以下のソケットと組み合わせて常時電源用の黄色線と接続すれば駆動可能かと思います。

https://amzn.to/2rp2WdJ

先日の電圧変動の件は、モバイルバッテリーを交換していただき解決しました。

今度は、ACCからの電流が切れているのに、ドライブレコーダー側のACCに電流が来てしまいます。一度私の配線図を見ていただいてアドバイスいただけませんか?

送りますのでよろしくお願いいたします。

kuma様

こちらの方に画像ファイル等お送りください。

wp〇e-shop-style.com

〇を@に変えて下さい。

管理人Omi様

丁寧なアドバイスを頂き、誠にありがとうございます。

もう一度配線をやりなおしてみます。

本当にありがとうございました。

kuma様

今後とも何が不明点があれば遠慮なくご質問下さい。