こんにちは!ドライブレコーダー専門家の鈴木朝臣です。

今回はLaBoon!!の無料でドラレコ取り付けを手伝っちゃうぞ!企画にご応募頂きましたので、タント(2019年式/LA650S)での2カメラドライブレコーダー取り付け方法について解説します。

写真を取り忘れていたり、事前の予測に反してハマったポイントもいくつかありましたが、なるべく難しくないパターンでタントに2カメラドライブレコーダーを取り付ける方法について解説します。

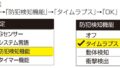

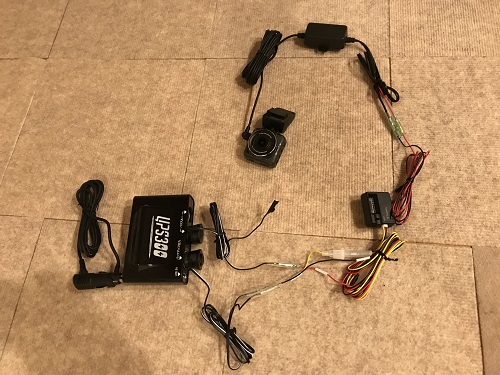

取り付け機種はMAXWIN「MDR-A001B」です。

※取り付けキットはこちらの「MR-KIT07」が適合品。

写真の撮り忘れも結構ありますので、写真がないところは想像力を働かせて下さい。(笑)

フロント筐体の設置

通常の場合にはフロントミラー筐体を先に仮設置しておいた方が作業が楽になるかと思います。

「MDR-A001B」は純正ミラーとの交換式のスマートミラー型ですが、タントの場合にはミラーマウント形状が特殊である為、別途OPのアタッチメントが必要です。

純正ミラーを外す

まずは純正ミラーを外す手順ですが、このように内張り剥がしで台座カバーを引っ張ります。

カバーが剥がれたらこちらのカプラーを外す必要がありますが…

手が入る隙間が小さいので先にトルクスドライバーを使ってミラーの台座を外しておいた方が良いかも知れません。

カプラーは中の爪を押しながら引き抜きます。

外れました!

そして「MDR-A001」を仮設置します。

電源をヒューズから取る

この段階ではまだフロントミラー筐体の本設置はしませんが、カメラの位置合わせが必要なので電源は先に確保します。

通常はヒューズボックスからドラレコ用の電源を取ります。

ヒューズ電源取り出しケーブルの使い方

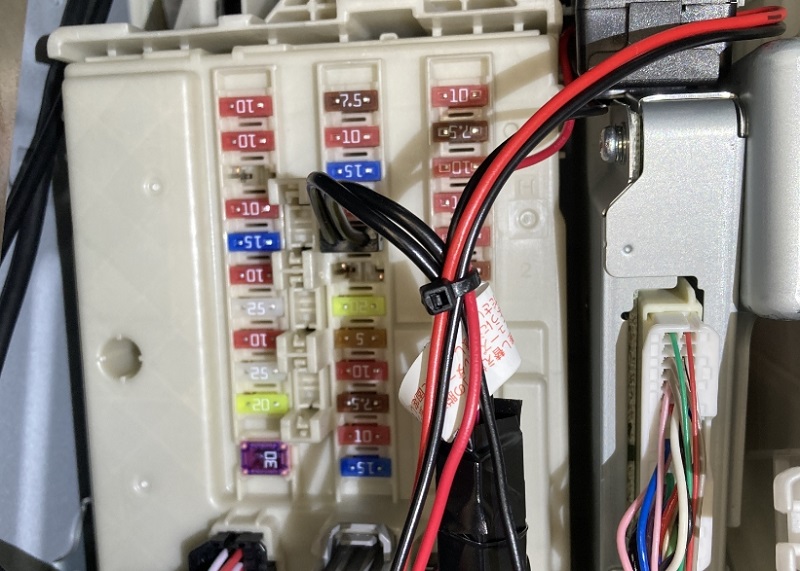

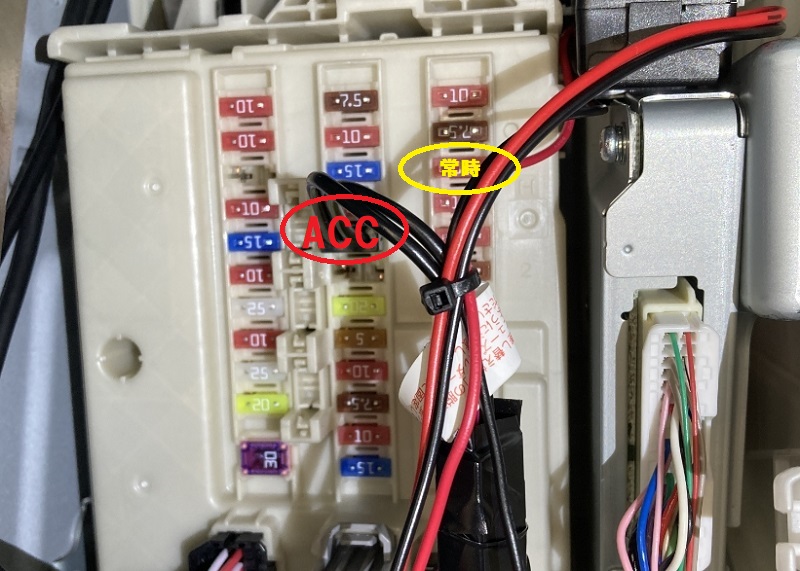

タントのヒューズボックスはグローブボックス裏の足元にありますので、説明書P469の手順でグローブボックスを外します。

ヒューズボックスはグローブボックスの真裏にあります。

今回は合わせて外部バッテリーを使用したのでイレギュラーな取り付け方法となりましたが、通常はこのような電源の取り方となるでしょう。

目当てのヒューズが見つかったら検電テスターを使って常時電源、アクセサリー電源の通電状況をチェックします。

初めての方は必ずこの動画を最後まで見た上で、一度頭の中で噛み砕いてから作業する事をおすすめします。

見ないで作業すると、ヒューズ切れなどのトラブルに見舞われる可能性が高くなりますので。

なお、年式やグレードによってヒューズの種類が異なるケースがある可能性もありますので、実際に取り付けをする際には必ず検電テスターを使って「常時電源」・「ACC電源」の通電状況を確認しましょう。

因みにディーラーで取り付けた場合にも、プロによる思い込みから検電をサボってトラブったケースが何件かあります。

※ACCと書いてるヒューズをアクセサリーと思い込んでいたら、常時電源のアダプティブクルーズコントロールだった、など。

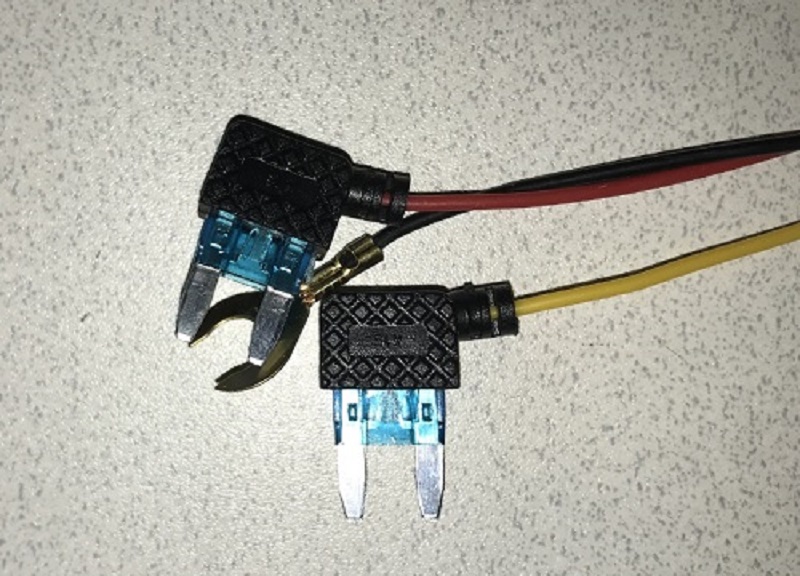

用意するヒューズ電源取り出しケーブル

タントのヒューズは低背タイプですので、エーモンの10A低背ヒューズ×1本、15A低背ヒューズ×1本を使用します。

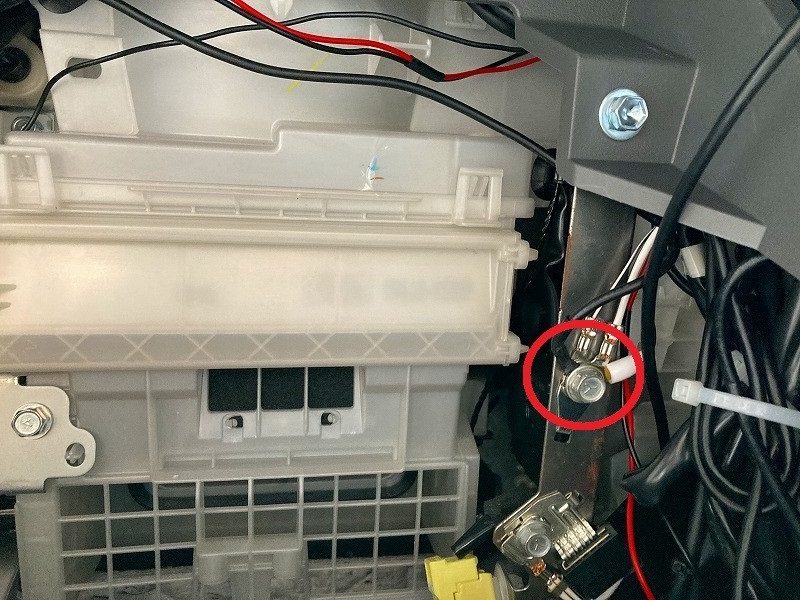

黒のアース線は塗装面以外の適当なボルトで共締めします。

ケーブルをかしめる

「MDR-A001」のケーブルの先っぽにはタントには入らないミニ平型のヒューズが付いていますので、こちらも切断してギボシ処理が必要です。

このような電工セットを用意しましょう。

ギボシのかしめ方はこちらのエーモンの動画が参考になります。

ケーブルの接続

電源ケーブルの接続はこのようになります。

テスト起動とカメラの位置決め

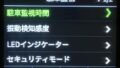

電源とカメラケーブルを本体に接続してエンジンを掛けると、接続に誤りがない限りは前後カメラの映像が筐体に映し出される筈です。

ここで起動しないなどの不具合が出る場合には、ギボシ部分の接触不良などを疑いましょう。

正常に起動した場合には、フロントカメラとリアカメラの位置合わせを行い、カメラの撮影範囲を確認します。

フロントカメラの位置合わせ

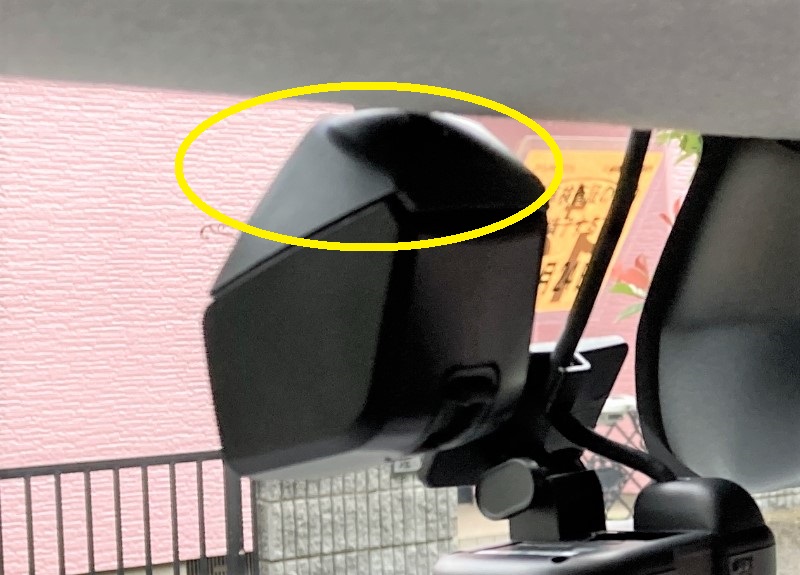

今回の車両はフロントガラスのセンターに安全装備のカメラ、その他のドラレコが装着されていましたので…

フロントカメラの設置はこの辺りとしました。(仮設置の写真は撮り忘れたで本設置になってますが)

なお、タントの場合にはフロントガラスの傾斜がきついので、付属のカメラ台座を使用しています。

リアカメラカメラの位置合わせ

リアカメラは電熱線の映り込みを避けてこの位置としました。

ケーブル類の引き込み

フロントカメラ・リアカメラを仮止めした後は、それぞれのケーブルを先程外したミラー付け根の穴まで引き込みます。

リアカメラケーブルの車体側への引き込み

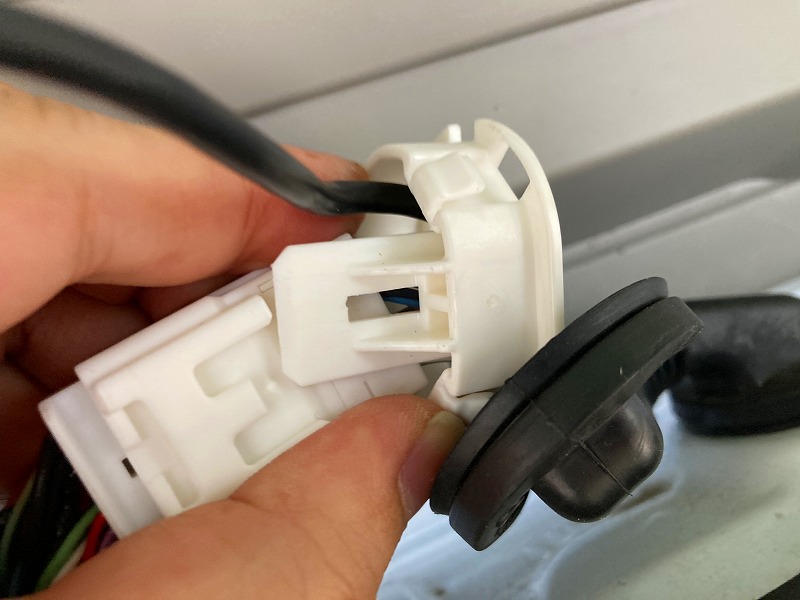

リアカメラはこちらのカバーの内側から車内に引き込みます。

カバーは2本のネジとカプラーを外すだけで簡単に剥がれます。(元からドラレコの配線が1本通ってました)

この蛇腹チューブの上下を外して中を通すのが最大の難関ですが、針金やシリコンスプレーなどを使うと引っかかりが少なくなります。

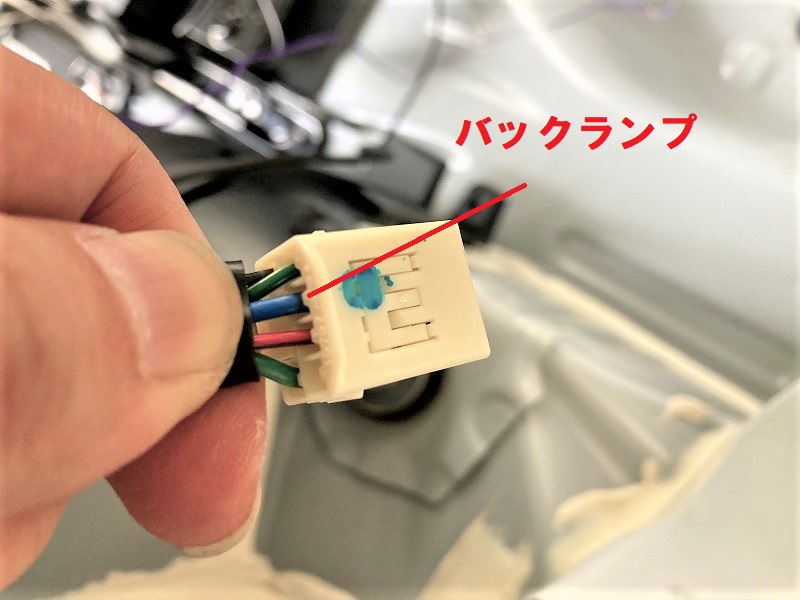

バック信号線

今回はバック信号線の接続にはオーナーの方にご用意頂いたカプラー分岐配線を使用しました。(タント用ではないのですが、問題なく使えました)

|

|

車両前方からバンクランプに繋がる配線のカプラー部分に割り込ませる形で、緑の線がバック信号線になりますので、この線に「MDR-A001」の紫線を接続します。

★4本のリード線の内訳

・ブレーキ(+)

・ポジション(+)

・バックランプ(+)←これを選択

・アース(-)

エレクトロタップを使う場合には、この青ケーブルがバックランプのプラス線っぽいのでここにドラレコのバック信号線を割り込ませます。(検電した時の記憶では多分ここですが、違ってたらすいません)

リアカメラケーブルのフロント側への引き込み

リアカメラの配線はサイドエアバッグを避ける為に一旦下に降ろしてから前に引き込みますので、サイドの下半分とラゲッジ部の内張は全て外します。

このサイド下部分を這わせてグローブボックス下までリアカメラの配線を引き込みます。

外から見えているクリップを全部外せばグローブボックスまでの内張は全て引っ張るだけで外れます。

電源ケーブル・リアカメラケーブルの引き上げ

グローブボックス下まで引き込んだリアカメラケーブルは、電源ケーブルと合わせてピラー内部から引き上げます。

取っ手が付いている場合にはボルトを外し…

ウェザーストリップの前方側を剥がします。

ピラーの上の方を手前に引くとクリップが外れますが…

そのままではこの部分がフックに引っ掛かって外れないので90°回転させます。

写真撮り忘れましたが、地デジなどとの干渉をなるべく減らす為、配線止めを使って既存配線が通っていないこちらの経路を通って上に引き上げています。

※ピラーの手前側を通す場合にはエアバッグの動作に干渉しないような経路を選びましょう。

フロントカメラケーブルの引き込み

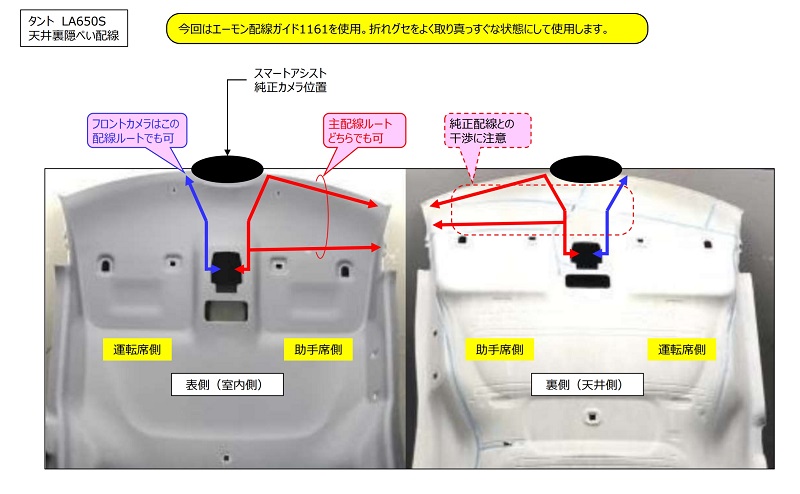

タントは天井裏の隙間が少ないのでこの工程に思いの外時間が掛ってしまいました。

バイザーやルームランプは簡単に外れますので、外せるものは全て外しておきます。

そしてこのような針金を使って配線経路を探索します。

このように助手席側からミラー筐体までの配線を引き込みますが、今回はフロントガラス寄りではなく車内寄りの経路を選択しました。

このルートから外れると天井の隙間がほぼないので配線が通りません。

天井部分を少し手前に引きながら配線を通すと作業しやすいと思います。

フロント筐体の取り付け

各種ケーブルの引き込みが終わったらミラー筐体を完全に固定し、カバーを戻しますが、カバーと天井との隙間がほとんどないので配線を通すために切り欠きを入れるなどの加工が必要でした。

※今回はニッパーで切ってヤスリで整形

なお、このルームミラーのパネルは2つのパーツで構成されていますので、取り付けの際はバラして一つずつ取り付けます。

バイザーが少し干渉します

以上で取り付けは終了ですが、タントの場合には運転席、助手席ともほんの少しだけバイザーがミラー筐体に干渉します。

ただし、ミラーを動かさないとバイザーが開かない程ではないので、そこまで気にしなくても良い様に感じました。

まとめ

以上、タントのドラレコ取付け手順について解説しました。

作業時間は5時間程度でしたのでそこそこ時間が掛りましたが、ハッチの蛇腹と天井裏の配線の引き込みの工程以外はそれほど難しいポイントはありませんでした。

初心者の方の単独の作業はややハードルが高い気もしなくはないですが、ヤル気のある方は是非チャレンジしてみて下さい。

(ドライブレコーダー専門家 鈴木朝臣)

コメント