※2021年9月5日更新~最新の情勢に合わせて内容を見直しました。

こんにちは!Omiです、

ユピテルは国内ドライブレコーダーメーカーの中ではコムテック、ケンウッドに次ぐ人気No.3を誇る有名メーカーです。

同社の製品はほとんど同じものを量販店・指定店・通販と販路ごとに型番を設定している事から、モデル数では大きくコムテックを上回り、駐車監視の仕様も発売時期やモデルによって異なる為、なかなか分かりにくい事になっています。

そこでこの記事では、ユピテルのドライブレコーダーの駐車監視について製品ごとに録画方式と運用方法について解説します。

ユピテルドライブレコーダーの駐車監視は3パターン

ユピテルのドライブレコーダーの駐車監視の仕様には、大きく分けると次の3つのパターンの組み合わせが存在します。

・常時録画+衝撃録画

・タイムラプス+衝撃録画

製品によって、これらのうちの2つ、または3つのモードが使用可能です。

常時録画+衝撃録画による駐車監視

これは走行中の常時録画モードを継続する、最も運用が簡単なモードです。

ユピテルのほぼ全ての機種で対応しており、後述する駐車監視用の常時電源ケーブル、外部バッテリーのいずれかを合わせて使用する事で、エンジンをOFFにしても走行中の録画モードを継続します。

動体検知やタイムラプスを使用する場合には、指定のボタンを押してモードを切り替える必要がありますが、この常時録画モードの場合には走行中の録画モードを継続するだけですので、操作は必要ありません。

ただし、このモードには次の二つの問題点があります。

従ってユピテルのドライブレコーダーで駐車監視を行う場合には、このモードではなく、動体検知+衝撃検知、またはタイムラプス+衝撃録画の録画モードを推奨します。

動体検知+衝撃録画モードによる駐車監視

このパターンは2021年に発売された次の1系統8製品でのみ、使用が可能です。(販路違いで型番が多いですが、どれもほとんど同じ製品)

・「SN-TW9900d」

・「SN-TW9800d」

・「Y-300C」

・「Y-300R」

・「Y-210R」

・「SN-TW99c」

・「SN-TW84d」

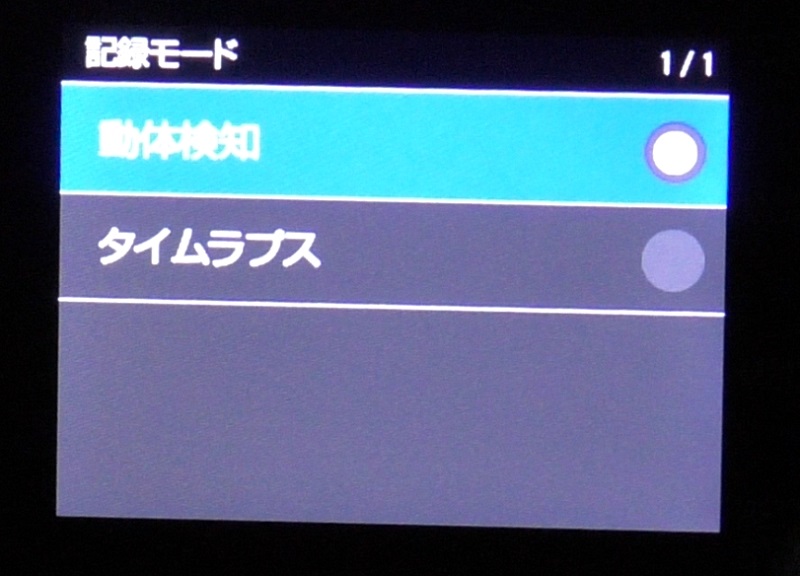

このモードを使用するには、同様に駐車監視用の常時電源ケーブル、外部バッテリーのいずれかを合わせて使用した状態で、駐車監視モードを「動体検知」に設定、エンジンをOFFにする前後に「OK」ボタンを押します。

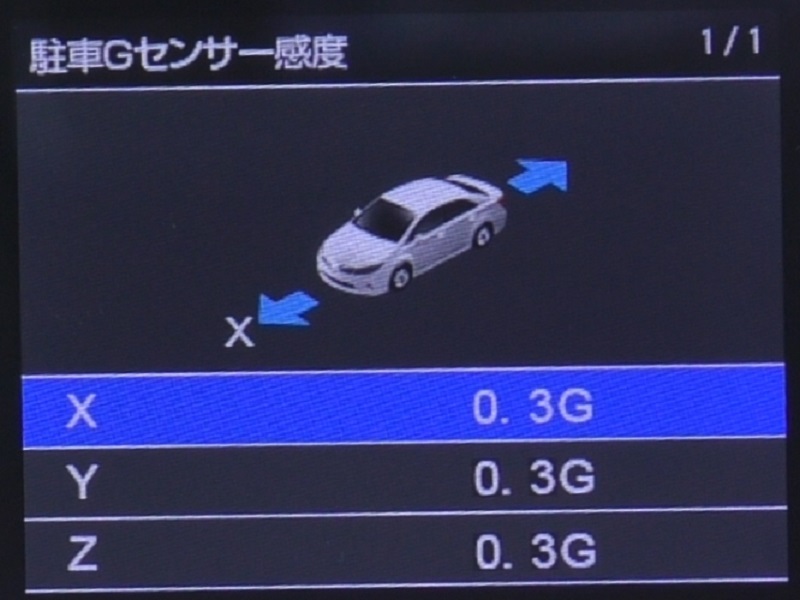

このモードでは走行時とは別に駐車監視用の衝撃感度を設定する事が出来ますので、こちらのテストではドアの開閉を検知してイベント録画を行いました。

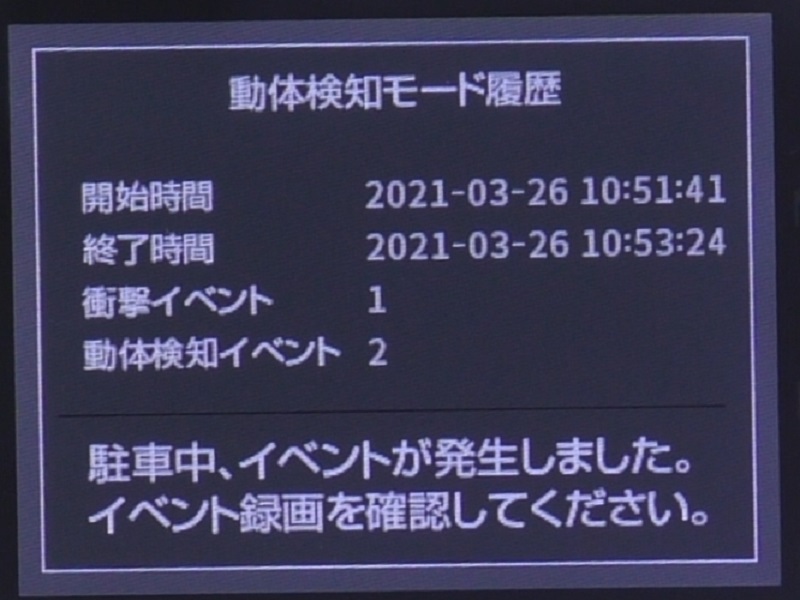

また、動体検知モードを終了する際には、同様に「OK」ボタンを長押ししますが、その際に駐車監視中に発生した動体検知録画、衝撃検知録画の件数をアナウンスします。

常時録画モードよりもmicroSDカードの容量の節約、衝撃イベント録画の別途保存の面で実用性は高いですが、駐車監視の出入りに毎回「OK」ボタンを押さなければならないのが面倒です。

タイムラプス+衝撃録画モードによる駐車監視

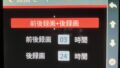

ユピテルドラレコのタイムラプスモードは、1秒1コマのコマ送り撮影でmicroSDカードの容量を節約するものですが、こちらには次の2種類の仕様があります。

衝撃感度を別途設定できるもの

こちらは先ほど動体検知モデルとしてご紹介した次の1系統8製品が該当します。

・「SN-TW9900d」

・「SN-TW9800d」

・「Y-300C」

・「Y-300R」

・「Y-210R」

・「SN-TW99c」

・「SN-TW84d」

このモードを使用するには、同様に駐車監視用の常時電源ケーブル、外部バッテリーのいずれかを合わせて使用した状態で、駐車監視モードを「タイムラプス」に設定、エンジンをOFFにする前後に「OK」ボタンを押します。

このモードでは走行時とは別に駐車監視用の衝撃感度を設定する事が出来ますので、こちらのテストではドアの開閉を検知してイベント録画を行いました。

また、動体検知モードを終了する際には、同様に「OK」ボタンを長押ししますが、その際に駐車監視中に発生した衝撃検知録画の件数をアナウンスします。

衝撃感度は走行中のものを流用するもの

こちらのカテゴリーの製品は、タイムラプスモード時に合わせて衝撃検知録画も行いますが、衝撃感度は走行時のままですので実質的にはタイムラプスモードのみでの録画になると考えた方が良いでしょう。

現行の該当機種は非常に多く、上述の8機種意外と考えて下さい。

このモードを使用するには、同様に駐車監視用の常時電源ケーブル、外部バッテリーのいずれかを合わせて使用した状態で、エンジンをOFFにする前後に「P」または「OK」ボタンを押します。

1秒1コマ録画ですのでmicroSDカードの節約の面では有利ですが、駐車監視を終了する際には、再度「P」または「OK」ボタンを押す必要があり、操作は面倒です。

駐車監視中の電力の供給方法

ここまでにご紹介したユピテルのドライブレコーダーで駐車監視を行う為には、次の2つのOP製品のいずれかが必要になります。

また、上記2つのOP製品は+-の2芯の直結出力の為、シガーケーブルが付属になっている機種の場合には別途OPの降圧ケーブルが必要になりますが、シガーケーブルではなく直結ケーブルが付属するモデルにはOPに降圧ケーブルは不要です。

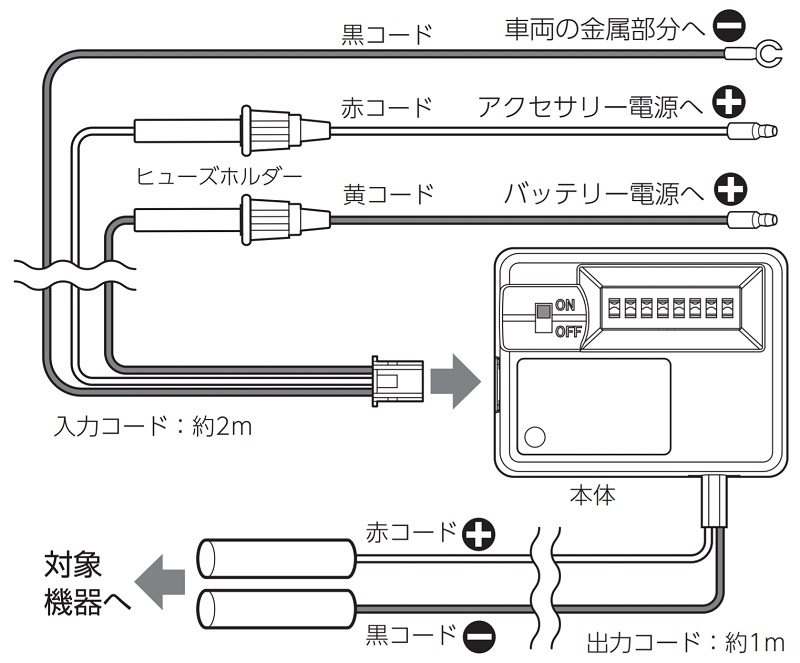

常時電源ケーブル「OP-VMU01」を使用する場合

外部バッテリーを使用しない場合には前述の「OP-VMU01」を使用します。

このケーブルは車両側は3芯のヒューズ接続、ドラレコ側は+-2芯の接続となっています。

また、「OP-VMU01」のスイッチでは次の3つの操作が可能となっています。

スイッチをOFFにする事で駐車監視をせずにドラレコの電源を落とす事が出来ますが、次に駐車監視をする際にはスイッチをONにしなければ駐車監視はされずに電源が落ちてしまいます。

スイッチのON/OFFを忘れてしまいそうな方は、こちらのGPSにて駐車監視をしない場所を管理し、自動でドラレコの電源を落とすiZONEとの併用がおすすめです。

外部バッテリー「OP-MB4000」を使用する場合

ユピテルのドライブレコーダーは、車両のバッテリーからだけではなく、ドライブレコーダー用の外部バッテリー「OP-MB4000」から電力を供給して駐車監視を行う事も可能です。

機能的には「OP-VMU01」と同様に以下のタイマー設定が可能ですが、車両のバッテリーは使わないのでカットオフ電圧の設定はありません。

最長で12時間の連続駐車監視が可能ではあるものの、満充電には3時間程度の時間が掛る為、あまり車に乗らない方はすぐにバッテリー切れになってしまいます。

そのような場合には、次に説明する急速充電タイプの社外バッテリーとの組み合わせをおすすめします。

また、「OP-MB4000」を使用する場合の駐車監視の際の電源OFFの操作は、タイマーの0分設定と少々面倒です。

そして次に駐車監視をする際にはスイッチをONにしなければ駐車監視はされずに電源が落ちてしまいます。

スイッチのON/OFFを忘れてしまいそうな方は、こちらのGPSにて駐車監視をしない場所を管理し、自動でドラレコの電源を落とすiZONEとの併用がおすすめです。

急速充電バッテリーiCELLと組み合わせる場合

ikeepの急速充電バッテリーiCELLと組み合わせてユピテルのドラレコの駐車監視をする場合には、OPの常時電源ケーブル「OP-VMU01」は必要ありません。

また、シガーケーブルが付属するタイプの製品に場合には、こちらのエーモンソケットと組み合わせる事でシガーケーブルを活かした駐車監視が可能です。

iCELLを使用することで12時間を超える連続駐車監視が可能になりますし、50分の走行で満充電になる為、走行時間が短い方でそこそこ駐車監視時間を長く取りたい方におすすめします。

また、iCELL+iZONEと合わせての使用も可能ですので、ユピテルのドラレコで便利に長時間の駐車監視を行いたい方はiZONEも検討してみて下さい。

まとめ

以上、ユピテルドライブレコーダーの駐車監視の仕様や電源の供給方法、必要部材などについて説明しました。

その他、個別のモデルの製品特徴の違いに関しては以下の記事をご参照下さい。

(ドライブレコーダー専門家 鈴木朝臣)

コメント

現在 ユピテルのSV8100DとOP-MB4000の組み合わせで駐車監視していたのですが、当て逃げにあってしまいました。

OP-MB4000をiCELLLに交換するか、ドライブレコーダー含め新しい物への交換を考えています。

そこで

①OP-MB400をiCELLに交換する際にはそのまま置き換えることは可能でしょうか?

②ドライブレコーダーを買い換える際は、コムテックの急速立ち上げ機能などあれば外部電源に依存しなくても

当て逃げなどの対応は可能でしょうか?

よろしくお願いします。

SV8100Dは+-の2芯でOP-MB4000と接続されていると思いますが、SV8100Dの+をB12APの出力黄線、-線をB12APの出力黒線に接続する事で、今までと同様の運用が可能です。

コムテックのクイック起動は、衝撃検知から2秒程度以内にドラレコを起動させるものの為、衝撃前は映りませんが、省電力のメリットがあります。