※2025年9月9日更新:最新の情勢に合わせて内容を見直しました。

こんにちは!ドライブレコーダー専門家でLaBoon!!編集長の鈴木朝臣です。

ドライブレコーダーを選ぶとき、「WDR」「HDR」といった表記をよく目にします。

どちらも映像の明暗差を補正する技術ですが、その仕組みや得意分野は異なります。

さらに近年では、ソニーのSTARVIS / STARVIS 2やOmnivisionといった高感度センサー、チップセットやビットレート、さらにはレンズの性能までもが画質を大きく左右します。

本記事では、まずダイナミックレンジの基本を解説し、WDRとHDRの違いを整理。

そのうえで最新センサーや処理技術、レンズ特性との関係、そしてLaBoon!!での実映像レビュー手法について紹介します。

ダイナミックレンジとは?

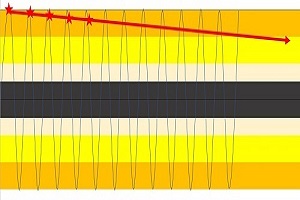

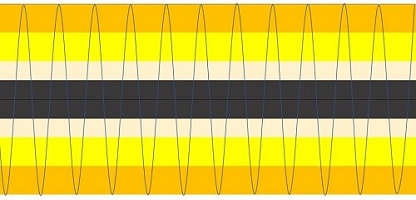

ダイナミックレンジとは、暗い部分から明るい部分まで、どれだけ広い明暗差を表現できるかを示す指標です。

・ダイナミックレンジが狭い場合→ 明るい部分は白飛び、暗い部分は黒つぶれしやすい。

ダイナミックレンジが広い場合→ 明るさの幅をしっかり捉え、白飛びや黒つぶれを抑えられる。

夜間に街灯と暗い路地が同じフレームに写るとき、レンジが狭いカメラでは「街灯は真っ白」「路地は真っ黒」になってしまいます。

レンジが広いカメラでは街灯の輪郭も残しつつ、路地の奥のディテールまで映せるのです。

WDRとHDRは別の技術

ダイナミックレンジを広げる技術にはWDRとHDRの2種類があります。

- WDR(ワイドダイナミックレンジ):1フレーム内で露出を調整して補正する方式

- HDR(ハイダイナミックレンジ):複数のフレームを合成して補正する方式

どちらも「白飛びや黒つぶれを抑える」という目的は同じですが、処理方法と得意分野が異なります。

また「WDR」という言葉は、単純に「ダイナミックレンジが広い」という意味で使われる場合もあります。

本記事では映像処理技術としてのWDRとHDRを対象に解説していきます。

WDRとHDRの違い

WDR(ワイドダイナミックレンジ):1フレームの中で複数の露出補正を行い、白飛びや黒つぶれを抑える。

- 動きのあるシーンに強い

- トンネルの出入り口や逆光でも安定した映像

- 暗所ではノイズが目立つこともある

HDR(ハイダイナミックレンジ):異なる露出で撮影した複数フレームを合成し、自然な階調を再現。

- 信号や街灯の色を忠実に記録

- 静止シーンで効果的

- 動きが速いとゴースト(残像)が出やすい

👉 まとめると、WDRは動きに強く、HDRは色再現に強いという違いがあります

最近はWDR表記が減っている理由

最新のドラレコでは「WDR搭載」と書かれていない製品が多くなっています。

これはセンサー自体の性能が進化し、従来のWDR処理を明記せずとも広いダイナミックレンジを確保できるようになったためです。

特にSTARVISやSTARVIS 2は標準で広いレンジを備えており、HDR処理と組み合わせることでさらに安定した映像を実現します。

ドラレコの画質を左右するその他の要素

ドラレコの画質はセンサーやレンズの性能、チップセットの処理能力、メーカーのチューニング方針など複数の要素で決まります。

- イメージセンサー(SONY STARVIS 2やOmnivisionなど)

- 画像処理チップセット(Novatek / Ambarellaなど)

- メーカーのチューニング方針

- ビットレート

- レンズ

イメージセンサーについて

STARVISとSTARVIS 2の違い

ソニーの裏面照射型CMOSセンサー「STARVIS」はドラレコの暗所性能を大幅に引き上げました。

- STARVIS(初代):暗所に強く、HDRやWDRとの組み合わせで高画質を実現

- STARVIS 2:さらに低照度性能が向上し、ノイズ低減・階調表現が強化。街灯の少ない郊外でも高い視認性

Omnivisionの類似技術

ソニーに対抗してOmnivisionも高感度技術を展開しています。代表的なのがPureCel PlusやNyxelです。

- PureCel Plus:裏面照射型構造による高感度化で、低照度環境でもノイズを抑制

- Nyxel:近赤外線域の感度を向上させ、街灯の少ない夜間環境でも認識性能を高める

Omnivisionセンサーは

- コストが抑えられるためミドルレンジ製品に採用されやすい

- HDR処理との相性が良く、逆光や街灯下での映像は安定

- 暗所性能はSTARVIS 2に劣るが、都市部走行なら十分実用的

筆者の経験では、STARVIS 2とOmnivision製センサーを同世代で比較した場合、夜間の絶対的な明るさにおいてSTARVIS 2に明確なアドバンテージを感じます。

特に街灯の少ない環境ではその差が顕著です。

チップセットとチューニングの重要性

同じセンサーを使っていても、画像処理チップやメーカーのチューニングで映像の見え方は大きく変わります。

チップセット(Novatek / Ambarellaなど)

高性能チップはノイズリダクションやHDR処理を高速処理可能。廉価チップでは処理落ちや映像の眠さが出やすい。

メーカーのチューニング方針

- 海外メーカー:明るさ・ナンバー認識・見た目の自然さのすべてをバランス良く重視する傾向がある。ただし、製品によっては動作の安定性に若干欠けるケースも見られる。

- 日本メーカー:品質と保証期間との兼ね合いでマージンを多めに取っているため、映像処理はやや控えめ。その結果、ナンバー認識や映像の自然さでは海外製より劣ることもあるが、動作の安定性や長期的な信頼性は高い。

👉 つまり「同じSTARVIS 2搭載」でも、海外製は“映像重視”、日本製は“安定性と品質・保証重視”という方向性の違いがあるのです。

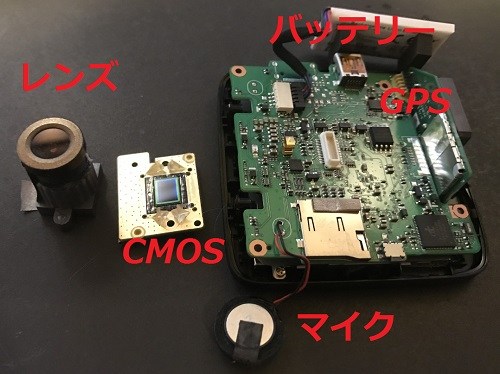

レンズ性能の重要性

ドラレコのレンズは映像の入口であり、ここで得られる光の質がそのまま画質に直結します。

- F値(明るさ):数字が小さいほどレンズが明るく、夜間でも多くの光を取り込める

- 材質(ガラス or プラスチック):ガラスは耐久性と光学性能に優れる。プラスチックはコストが安いが経年劣化や耐熱性で不利

- コーティング:反射防止コートがあれば逆光や夜間光源でのゴーストを低減できる

レンズ材質はスペック表に明記されない

多くのメーカーの製品ページや仕様書には、レンズの材質が記載されていません。

しかも、ドラレコを分解することは現実的ではないため、専門家であっても「ガラスなのかプラスチックなのか」を断定するのは困難です。

そのため結局は実際の映像を比較するしかないというのが現実です。

同じSTARVISセンサーを搭載していても、夜間の明るさや逆光時のフレア、ナンバー認識性能が異なるのは、こうしたレンズ特性の影響も大きいのです。

ビットレートとは?

ビットレートとは、映像や音声を1秒間にどれだけの情報量で記録するかを示す数値で、単位は「Mbps(メガビット毎秒)」です。

- 高ビットレート→ データ量が多く、暗部の階調や細部まで鮮明。動きの多いシーンでもブロックノイズが出にくい

- 低ビットレート(→ データ量が少なく圧縮率が高いため、映像が“眠い”印象になりやすい。夜間や動きの多い場面ではノイズが目立つ

例えば同じ「4K対応」と書かれていても、

- 高ビットレートならナンバープレートの文字までしっかり残る

- 低ビットレートなら細部が潰れてFHD並にしか見えない

というケースも珍しくありません。

ビットレートは公表されない

ドラレコの画質を大きく左右するビットレートですが、メーカーはほとんど公表しません。

そのためユーザーはカタログスペックだけでは判断できず、実際の映像で確かめる必要があります。

LaBoon!!でのレビュー手法

このためLaBoon!!では、スペック表だけではわからない性能を確認するため、実際の映像を固定条件で比較しています。

- 昼間の順光・逆光

- 夜間の市街地

- 郊外の暗所

- ヘッドライト直撃時のナンバー可読性

同じ条件でテストすることで、センサー・チップセット・チューニング・レンズ性能・ビットレートの総合力を客観的に評価できます。

まとめ

- ダイナミックレンジ=明暗差をどれだけ表現できるか

- WDRとHDRは別の技術で、それぞれ得意なシーンがある

- 最新ドラレコはWDRを明記しなくても広いレンジを実現

- STARVIS 2は夜間の絶対的な明るさで優位、Omnivisionはコスパで有利

- 画質はセンサー性能だけでなく、チップセット・チューニング・レンズ特性・ビットレートにも左右される

- レンズ材質は公表されないことが多く、実映像比較で判断するしかない

- LaBoon!!では固定条件での比較レビューにより、実走行に即した評価を提供

結論として、ドラレコを選ぶ際は「WDR/HDRの有無」ではなく、センサー世代・チップセット・チューニング・レンズ・ビットレート・実映像を総合的に重視することが重要です。

コメント