こんにちは!ドライブレコーダー専門家の鈴木朝臣です。

先日、春日部市内で遭遇したレーザー式移動オービス「LSM-300-HK」の取締に対する各社のレーダー&レーザー探知機の警報地点を比較した動画をアップしました。

周囲の環境に影響を受けてか、これが本来の探知機の実力なのか、はたまた取締を行っていた警察官の技量が高かったからなのかは分かりませんが、探知距離はこちらの通り取締機の直前と言っても良いくらいの至近距離です。

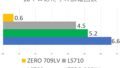

・「AR-W86LA」~120m手前

・「ZERO 807LV」~120m手前

・「AL-01」~100m手前

・「LS700」~100手前

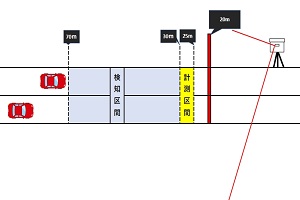

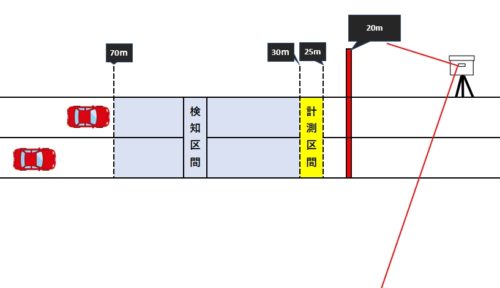

この動画の中では「LSM-300-HK」の速度計測地点がはっきり分からなかったので、ユピテルの特許資料を引用する形で70mと20m地点で距離と速度を計測…というような表現をしましたが…

この2~3日後に三才ブックスのラジオライフでズバリ測定ポイントと撮影ポイントを明言する記事が掲載されています。

車両検知から入り、測定・測定・撮影の流れ

この記事のソースは明記されていませんが、そこそこ大きい会社なのでしっかり裏取りはされているかと思います。

この記事の中では「LSM-300-HK」の小型版である「LSM-300」での取締の流れは以下の通りであると解説されています。

①70m~30m手前で車両検知

②30m~25m手前で速度超過判定

③20m手前で撮影

探知機の警報位置は最短だと70m手前?

これが正しいとすると、障害物などの影響で探知機が70m手前からしか反応しなかったとしても、しっかり計測と撮影は行われてしまうようですね。

逆に警察官の立場で考えると、70mを超える分の照射距離をどれだけ落とせるか?と言った部分が腕の見せどころなのでしょうか?

時速30kmを秒速に直すと8.6m程度になりますので、30キロオーバーの60kmであれば秒速17秒になります。

検知区間は40mなので、2秒位で減速していないと間に合いません。

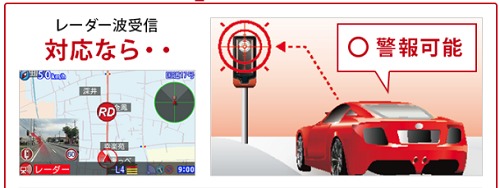

探知機による「レーザー受信しました」のフレーズの「レーザー」の辺りで減速を開始する必要がありそうですが、事前に分かっていないとまず間に合わないですね。

過去のテストでは200m手前くらいから警報が出ているケースもありましたが、50mくらいじゃね?という際どいタイミングのケースもあり、状況によって探知距離には3~4倍の差が出ています。

残念ですがレーザー探知機・レーザー探知機を搭載していても回避できない取締りも多くなってきましたので、常日頃から制限速度には注意しながら走行しましょう。

(ドライブレコーダー専門家 鈴木朝臣)

コメント