※2018年5月16日更新~ネズミ捕りに遭遇したので警察の取り締まり方法についての意見を追記しました。

数年前に警察のスピード違反の取り締まり方法に対して、国家公安委員長があり方を見直すべきという発言をしています。

国家公安委員会委員長時代の2013年6月4日に行われた閣議後会見で、交通違反の取り締まりを論じる中で、「歩行者が出てくる危険性がない場所で、制限速度の20キロ超過を取り締まるのは疑問」「取り締まりのための取り締まりになっている傾向がある」という趣旨の発言をした

もちろん、はるか昔から取り締まられる側のドライバーは警察のスピード違反の取り締まりに対して同様の理由からあまり良い感情を抱いていないと思いますし、私も強い違和感を抱いています。

この記事では、滅多にお目に掛かる事が出来ないかも知れない、警察の取り締まりのあり方に対して、上記の国家公安委員長の発言が影響し、何かしらの改善が図られているかどうかを検証していきます。

ネズミ捕りの事例

※2018年5月15日に遭遇~埼玉県小鹿野町 県道37号線

ネズミ捕りを実施していた地点の制限速度は40km、状況については以下の動画を参照してください。

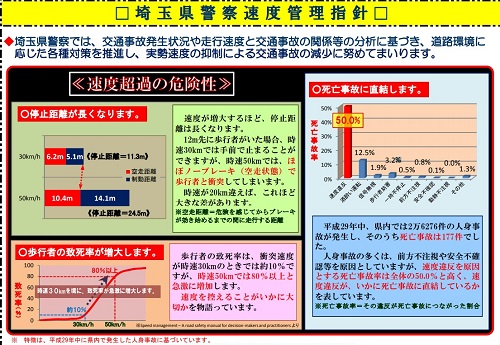

2018年5月16日現在での埼玉県警の速度取締り指針は以下の通りとなっていました。

速度管理指針とは、交通事故発生状況等の交通実態や速度抑制の必要性などを基に埼玉県内における速度制限や交通取締りの方針を示したものです。

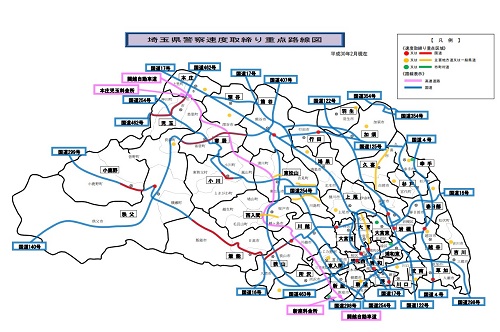

速度取締り指針とは、速度管理指針に示す方針の下、各警察署管内の一般道路及び高速道路について交通事故発生状況の分析や地域住民からの要望等を基に、速度取締りを重点的に行う路線を示したものです。

速度管理指針の中では、以下のような表現がなされています。

- 平成29年中、県内では177件の死亡事故が発生し、速度違反を原因とする死亡事故率は全体の50.0%と高い

- 死亡事故の割合は幹線道路が56%と、生活道路に比べて危険である

- 死亡事故を減少させる為、主要地方道等を重点路線とし、実勢速度の抑制を目的とした速度取締りを推進する

ここでいうところの死亡事故が多い重点路線は以下の通りとなっています。

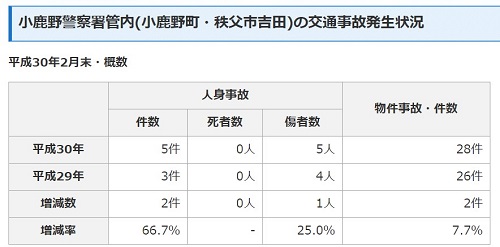

今回取締りが行われていた小鹿野町の県道37号線はこの重点路線に含まれず、重点路線を決定する上での重要な要素となったであろう、平成29年度の死亡事故発生件数は小鹿野町では0件です。

平成30年は昨年に比べて事故件数が急増しているようではあるものの、それ以前の情報がない為、細かい分析は不可能な状態です。

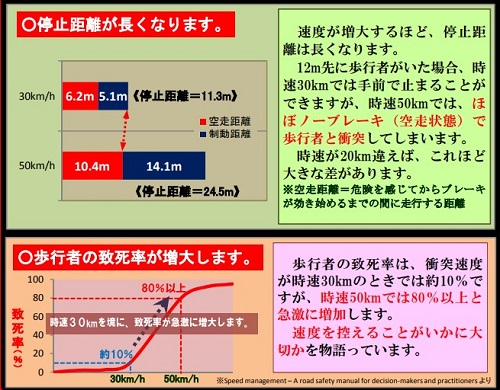

速度管理指針の中では「速度が高くなればなるほど歩行者の致死率が高くなる」と至極当たり前の事が書かれており、これが速度違反の取り締まりの根拠になっています。

速度管理指針の中で述べられている事については、全く異論はありませんが、実際に取締りが行われている現場と指針で述べられている内容との乖離が凄まじく、この「速度管理指針」とは一体何であったのか…と言いたくなような現実があるように思います。

実際に今回取締りが行われていた道路は、1kmほど直線の続く極めて見通しの良い直線道路で、橋である事から交差点もありません。

しかも車道と歩道は縁石で隔てられている上、自転車や歩行者の通行はほぼゼロの状態でした。

死亡事故が発生しにくい幹線道路の見本のような事例ではないかと思いますね。

なお、速度管理指針では、事故の事だけでなく、道路の通行を円滑にする為に以下のような方針も記載されています。

・交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、信号等の交通安全施設の整備状況、交通の状況等に基づき、最高速度規制の見直し等を行い、交通流の適正化を図ります。

- 交通安全施設の整備状況の見直し

- 交通の状況等に基づき、最高速度規制の見直し

このように記載されている以上、速度取締りを行うポイント直前での速度制限標識の不備は何よりも優先して件に改善を依頼するべきであり、それを実行していないのは埼玉県警の怠慢であると言えない理由が見当たりません。

現場の警察官の方は組織の方針に従っているだけかと思いますが、これを見過ごすというのは民間企業ならあり得ないくらいの大失態です。(まともな組織なら、①取締りを行う現場の標識の不備の確認→②取締り機の設置というマニュアルを作る筈)

警察組織にそう言った視点が欠けているのか、個々の警察官が規則を遵守せずに取締りを行っているのかは分かりませんが、取締りの現場は非常にお粗末であると感じました。

また、現場の橋の部分については50km程度で走行しても直ちに事故増加につながるとは思えないような構造である事から、走行する車もスピードが出てしまいがちで、警察もそれを狙い撃ちしているとも言えますが、むしろそう言った道路こそ「交通の状況等に基づき、最高速度規制の見直し」をはかるべきでありましょう。

結論としては国家公安委員会委員長の発言により、速度違反の取締り方法は改善されたとは言えない(まあ、統計的なデータはないですが)という事になるでしょう。

速度管理指針をしっかり作り込んで、形だけちゃんとやってますよ的なアピールだけで終わっているような?

小型移動オービスの事例

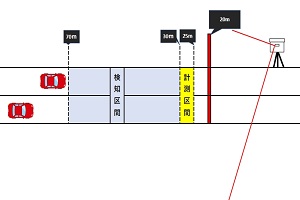

埼玉県で小型移動オービスの本格的な運用が開始されて一年以上が経過しますが、私がいつもドラレコのテスト動画を撮影している県道に半可搬式の小型移動オービスの設置履歴がある事に気が付きました。

ソースはコムテックの「ZERO 704V」の警報です。

設置場所は広い県道

設置場所は以下の通りです。(おそらく一度だけの設置で、私が見たわけではありません)

この道路は数年前に踏み切りが廃止される代わりに陸橋が設置された新道で、1車線ではありますが道幅も交通量も広い道路です。

この道路は40キロ制限で、下の動画の40秒程度の地点で左手のレンタル倉庫の位置なのですが、この先にはそこそこ高さのある陸橋があるので5速に入っていると坂で制限速度以下に落とさない為に少しアクセルを開けるポイントなんです。

しかも単独事故も人身事故も起きる確率は少ない、自転車も歩行者も少ない場所です。(踏切は市民の要望で陸橋の斜め下に残されている為)

40キロ台だと4~5速の切り替えタイミングなんですが、燃費を考えると出来るだけ早めに5速に入れたいので、ある程度坂の手前で減速分を考えて加速したいところです。

流石にオービスを光らせる速度になる事はないですし、時速70kmという事はメーター読みで75km位は出ているかも知れませんので違反は違反です。

ただ、2014年の10月の段階では小型移動オービスについて警察庁はこのような見解を示しています。

速度違反に新装置=移動し摘発、生活道路も-「固定化」改善へ・警察庁

速度違反の取り締まり場所が固定化されているのを改めるため、警察庁は30日、持ち運びや狭い所に設置が可能な自動取り締まり装置の運用を始めると発表した。特定の幹線道路に偏っていた摘発が、住宅街などの生活道路でも大幅に増えると同庁はみている。

11月4日から約2カ月間、埼玉県内で試行。効果や住民の反応を確かめた後、全国展開する。科学警察研究所が精度を確認済みで、新装置に撮影された違反者は刑事・行政処分を受ける。

装置は3種類で、スウェーデンやオランダの製品を一部改良した。持ち運びできる装置は、三脚の上にレーダーやカメラなどを収めた測定部がある。高さ約1メートルで本体の重さは約8キロ。バッテリーで約10時間動かせるが、盗難や破損を防ぐため無人にはしない。(2014/10/30-10:08)

レーダー探知機のテストの為に埼玉県内の設置履歴のある場所を巡ったが…

2016年モデルのレーダー探知器は、小型移動オービスへのGPS警報がトレンドになっていた為、私は何度か小型移動コービスに巡り合う為に埼玉県内の目撃場所でテストを行いました。

残念ながら一度も巡り合うことは出来ず、記事には出来ていないのですが10ヶ所以上の設置場所を巡ってみてもその中には「生活道路」など一つもありませんでした。

一般道で30km以上のスピード違反のドライバーを検挙する事に対しては全く異論はないですし、私が検挙されても文句を言うつもりはありません。

が…一体この小型移動オービスの導入の目的はなんだったんですかね?

警察法の第一章、第二条にはこうあります。

(警察の責務) 第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

小型移動オービスの導入費用がいくらかは知りませんが、今の設置の方法だと検挙率が上がって反則金や罰金による回収額は増えるかも知れません。

ただし、本来の警察の責務は国民の生命と財産を守る事であって、その為の交通の取締その他公共の安全と秩序の維持な訳です。

この周辺の道路では、歩行者や自転車が多い生活道路を爆走する車も時々見受けられるので警察の本来の責務を考えると設置すべきなのはむしろ「生活道路」です。

「生活道路」を爆走する車をもっと真面目に取り締れよ!と言いたいわけです。(マジで危ない車多いです)

結局小型移動オービスの設置でネズミ捕りで必要な人件費が減って、その上検挙率も上がれば導入コストは回収できるのかも知れませんが、それってあまり国民の役に立っているとは言い難いですし、警察法の原理原則に反していると思います。

埼玉県警には小型移動オービスをもっとしっかり運用してくれと言いたいですね!

(ドライブレコーダー専門家 鈴木朝臣)

コメント

数年前に夜の首都高横羽線の追い越し車線で後ろから至近距離で煽られ、

すぐさま譲ったら○奈川県警の覆面パトカーだった…ということがあります(笑)

先行車は残念ながら気づかずに捕まりました。

今でも同じ手法で取り締まりをしているのなら疑問に思いますが。

昨日の報道によると、小型オービスの場所選びは地元住民からの要望が頼りだそうです。

警察自ら積極的に動いて欲しいですが、住民からの情報提供が早道かもしれないですね。

るん様、どうも警察の理不尽な取締りの背景には、警察官僚OBの天下り先の団体に反則金が地方交付税という形で流れる仕組みがある為、闇が深そうです。

現場の警察官の方も、やりたくてやっている訳では無いという話もありますね。出世したい方は別かと思いますが(笑)

理不尽な取締りについては積極的に情報を共有したいものですね。