こんにちは!Omiです。

2005年式のNC1ロードスターの納車から1週間程度が経過しましたが、想定した通りいくつか気になる点が出てきました。

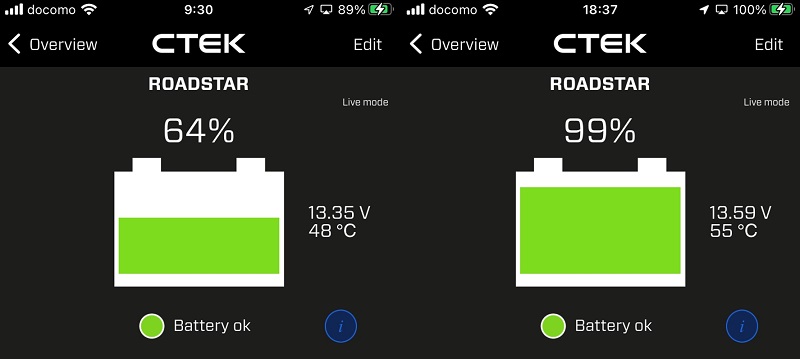

そのうちの1つが、エンジンを掛けた状態での電圧が、13.3~13.7V程度とやや低いと言う点です。(バッテリーの端子で計測)

仕様上ではアイドリング中の電圧は14Vだそうですので、ちょっと低いのが気になります。

バッテリーへの充電中には、端子での電圧は13V台後半に下がるのは普通ですが、満充電でも13.7Vまでしか上がらないのはオルタネータ―故障の前兆なのかな?と考え、リビルド品のオルタネータ―に交換する事にしました。

比較的新しい車であればそんな事はしませんが、この車は17年前の車で、メーター改ざん車です。

いきなり不動車になる条件もしっかり揃っているような気がしたので、ベルトや各プーリーなどの点検も兼ねても予防整備って感じです。

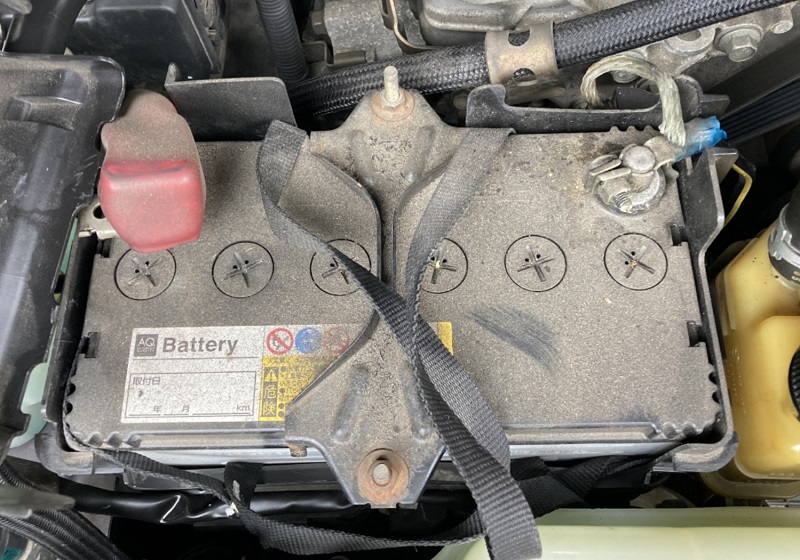

バッテリーは新品に交換済み

このロードスターが納車された時は、エンジンルーム内は綺麗にクリーニングされていましたが、バッテリーボックスを開けてビックリ(笑)

固定金具やバッテリーの+端子からも錆びた形跡が見つかりましたので、クリーニングとバッテリー交換を実施しました。(錆でバッテリー固定のナットが回らなかった)

NC1ロードスターの指定バッテリーは、46B24L(36Ah/5時間率)ですが、この車に付いていたのは新神戸電機の55B24Lでした。

今回交換したのは、こちらのパナソニックCAOS 80B24L/C7(46Ah/5時間率)です。

しかしながら、バッテリーを新品に交換しても、満充電時でエンジンON時の電圧は改善されず、と言う状況です。(充電制御車ではありません)

オルタネータ―のボルト位置のチェック

今回は楽天でリビルド品のオルタネータ―を購入しました。

NCロードスターは年式によってオルタネータ―のプーリーの径が変わるようなので、事前に以下店舗で適合確認を行っています。

|

|

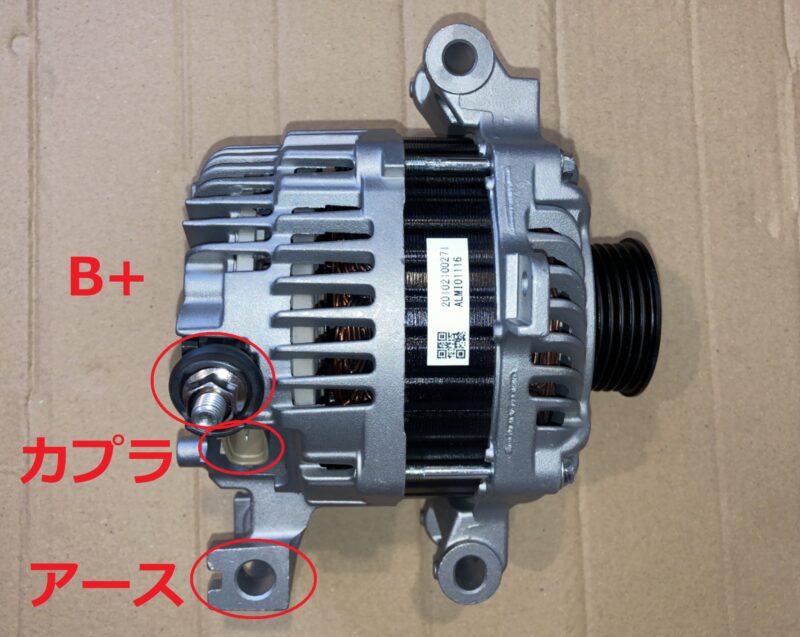

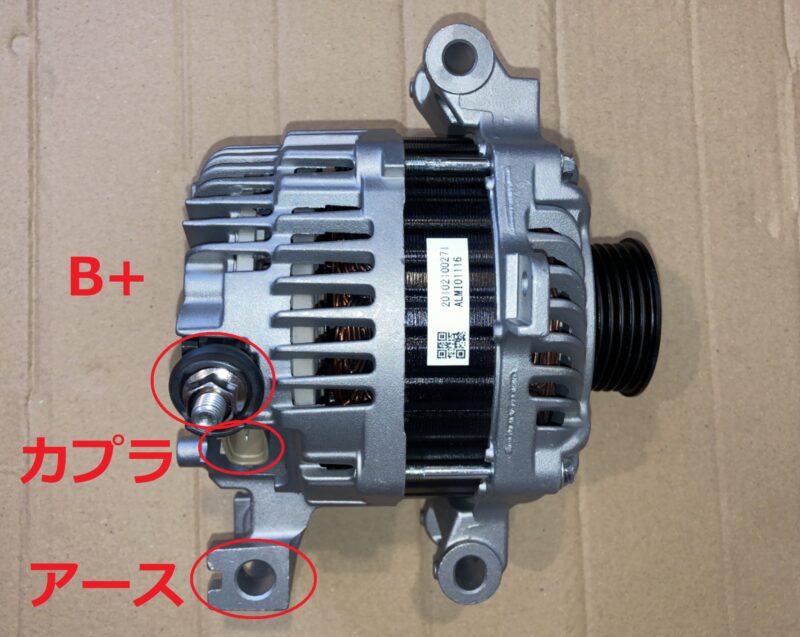

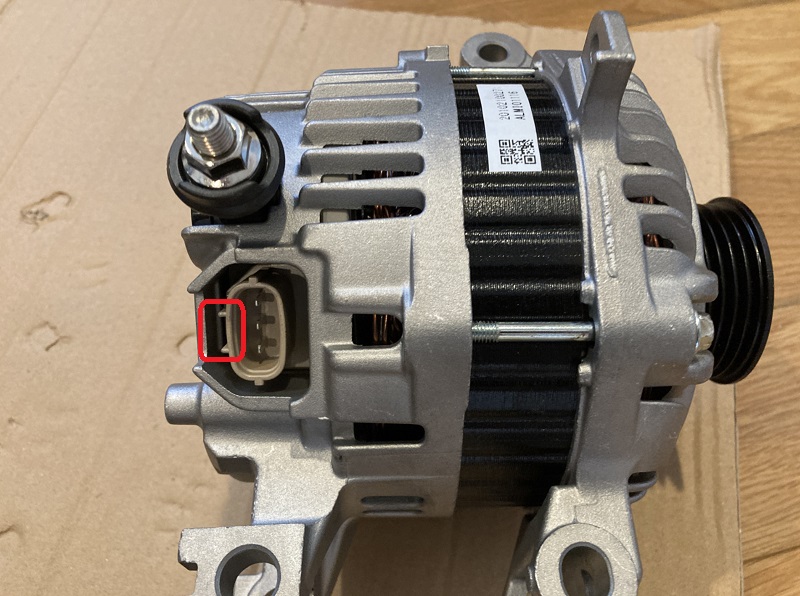

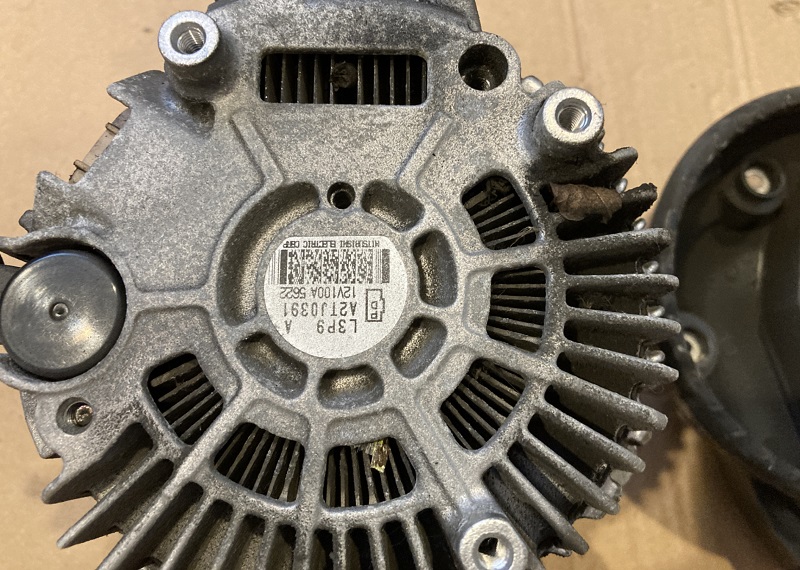

そして届いたのがこちらのリビルド品のオルタネーターです。

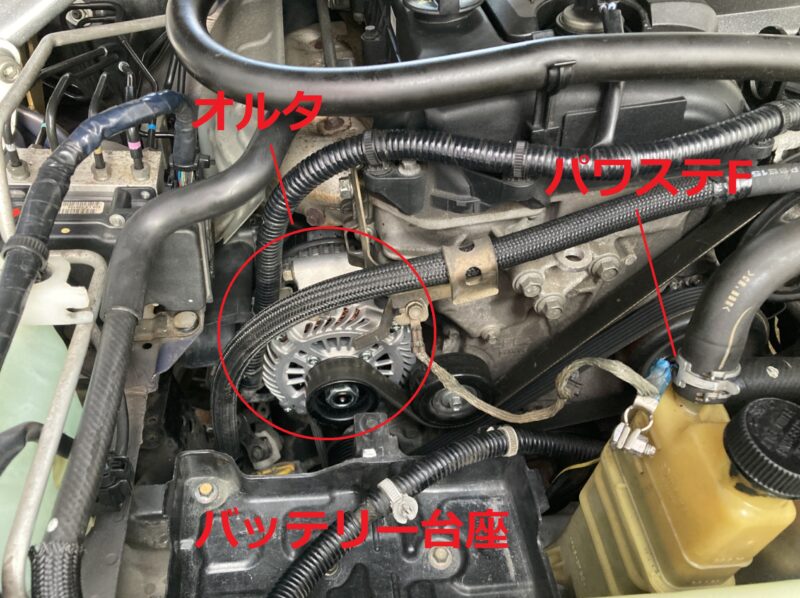

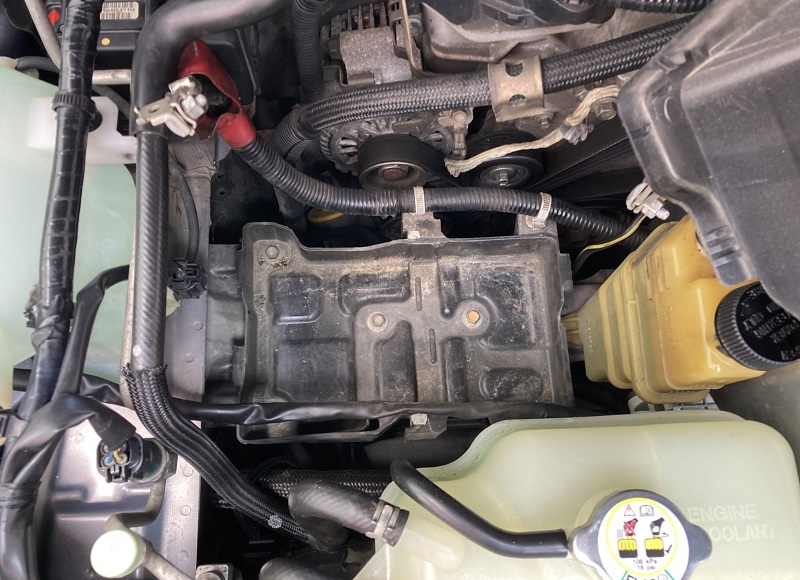

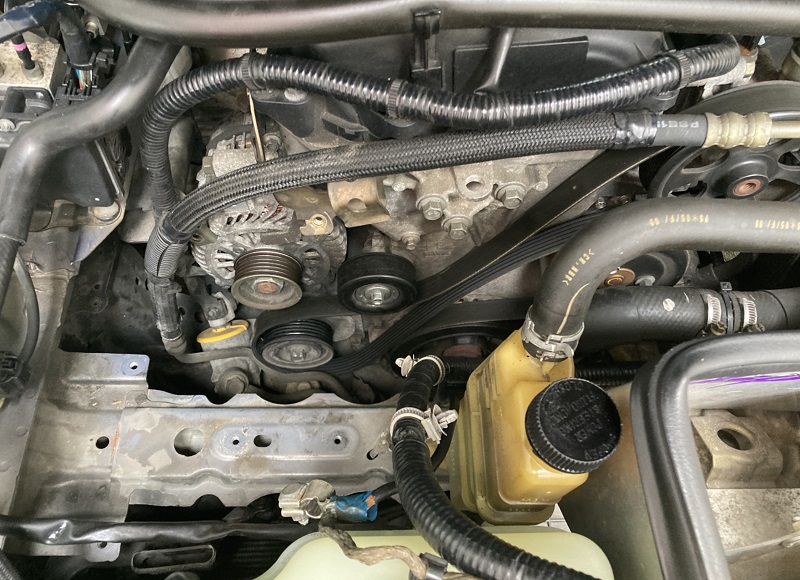

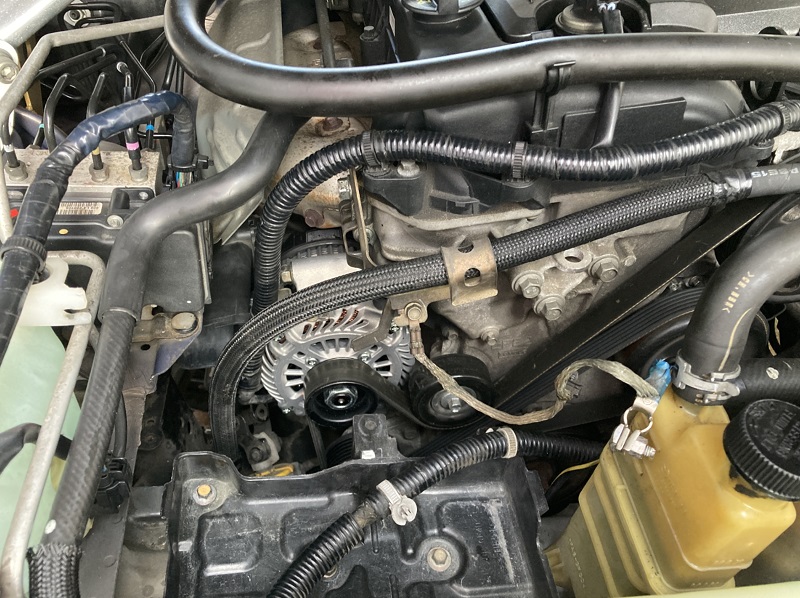

オルタネーターの位置は、こちらのようにエンジンの向かって左下で、バッテリーの台座を外さなければアクセス出来ません。

まずは、オルタネーターを外すに当たって、どの部分のボルトでエンジンに固定されているかを解説します。

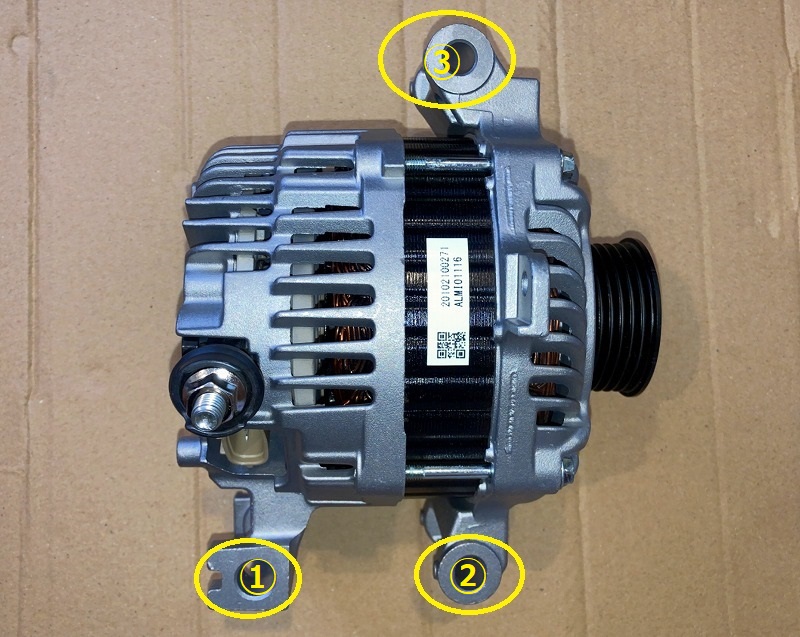

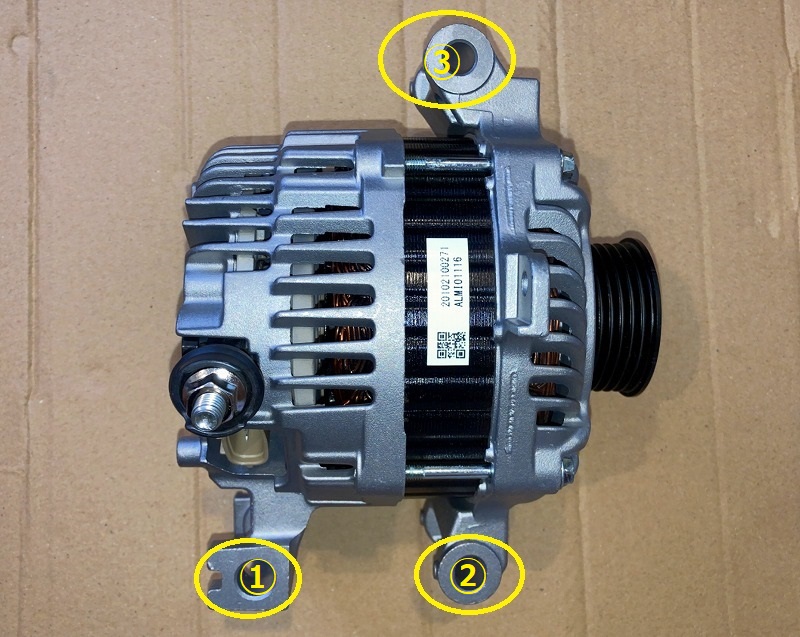

こちらがオルタネーターを正面から見た図です。車両に付いた状態の上の画像と同じ向きです。

向かって左側の側面には、B+端子とカプラー、アースポイントがあり、それぞれが車両のケーブルと接続されています。(アースポイントはボルト穴と共締め)

エンジンと固定する為のボルト穴はこちらの3つです。

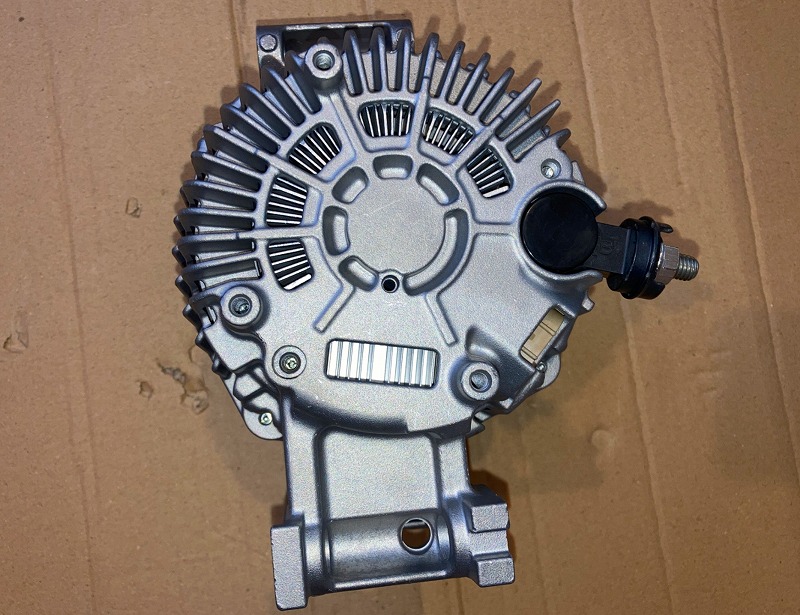

裏側には固定の為のボルト穴などはありません。

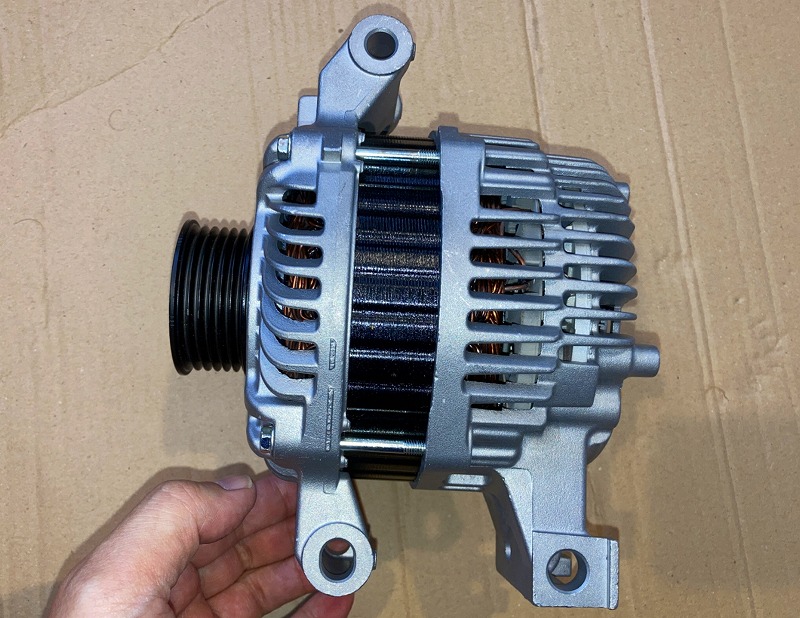

右側面がエンジンとくっつく側になります。

オルタネーターの取り外しと取り付け

作業的には①②③のボルトと、B+端子、カプラーを外してオルタネーター手前に引き出し、復旧は逆の手順で戻すだけなので、かなり単純な作業内容ですが、レンチを入れて回転させるスペースがない為、ボルトやカプラーを外すのに苦労しました。

全体の流れをざっくり解説するとこのようになります。

バッテリーと台座外し

こちらは見れば分かるレベルの作業ですが、バッテリーの台座は、底・壁・蓋の3パーツに分かれていますので、順番に外して底のボルトを抜きます。

バッテリーの+ケーブルがタイラップで台座の底に固定されていますので、裏から押して外しておきます。

台座を外すとこのようにオルタネーターとプーリー、ベルトにアクセス出来るようになります。

Vベルト外し

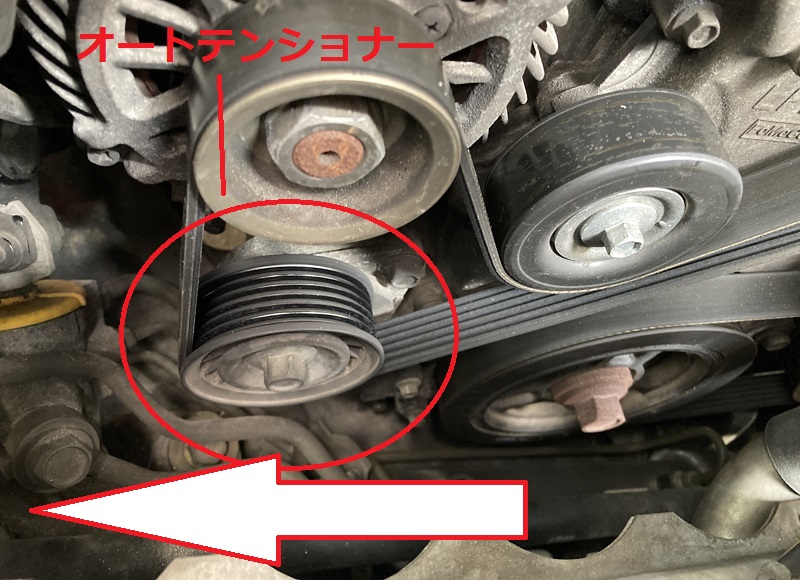

次に補器類一式を回すVベルトを外しますが、NCECにはオートテンショナーが使われていますので、これを緩めるだけで簡単にベルトが外れます。

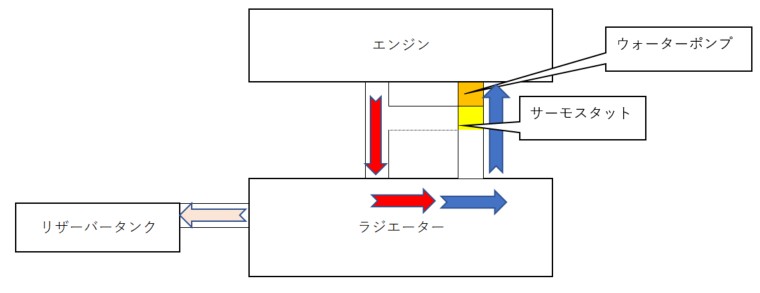

オートテンショナーにはスプリングが内蔵されており、ばねの力でVベルトが矢印の方向に押されて、ベルトのテンションを調整しています。

このオートテンショナーのM14ボルトにレンチを掛けて、時計回りに回す事でテンショナーのプーリーが右側に移動し、ベルトが緩むと言う塩梅です。

レンチはラチェット式ではなく柄の長いものを使った方が、テンショナーの位置を維持し易いです。

念のため、外す前にベルトの元の経路は写真に撮っておきましょう。

この際にベルトの溝やビビ割れなどもチェックしておくと良いでしょう。

小さい金物やオルタネーターの放熱カバー外し

オルタネーターにアクセスする前に邪魔になりそうな金物やカバー類を外しておきます。

B+端子、カプラー外し

オルタネーターのボルトを外す前に、B+端子とカプラーを外します。

B+端子もそこそこ手が入りにくい位置にありますが、これはまだ序の口でした。

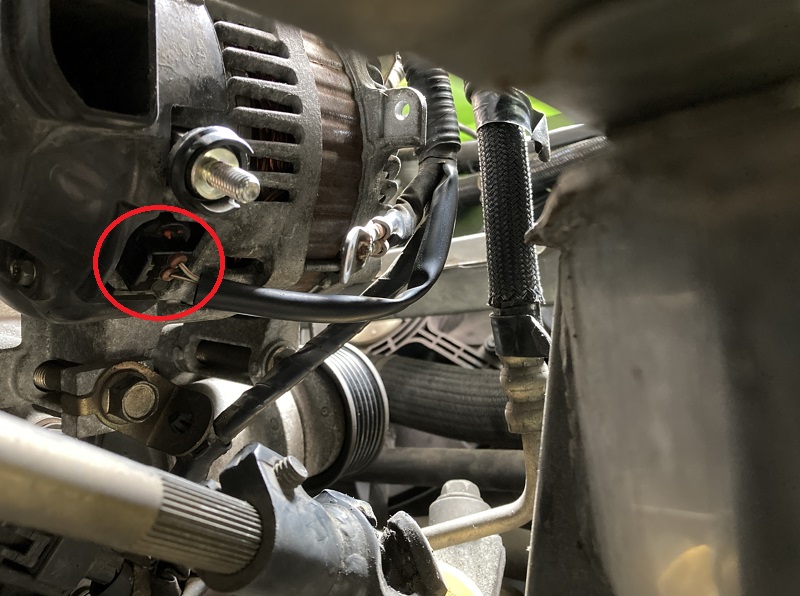

カプラーはラジオペンチなどで押しつぶしてから引き出しましょう。

この位置でフックされています。

ボルト外し

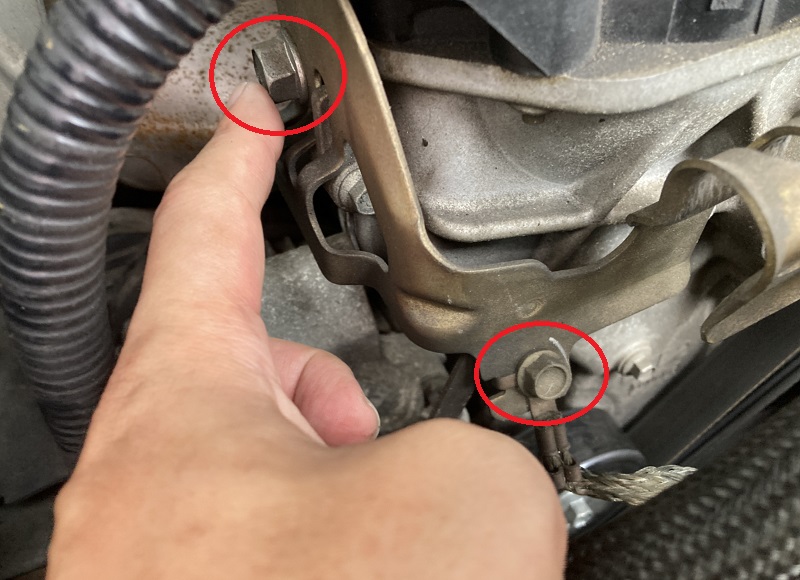

今回の工程で一番苦労したのが3本のボルト外しです。

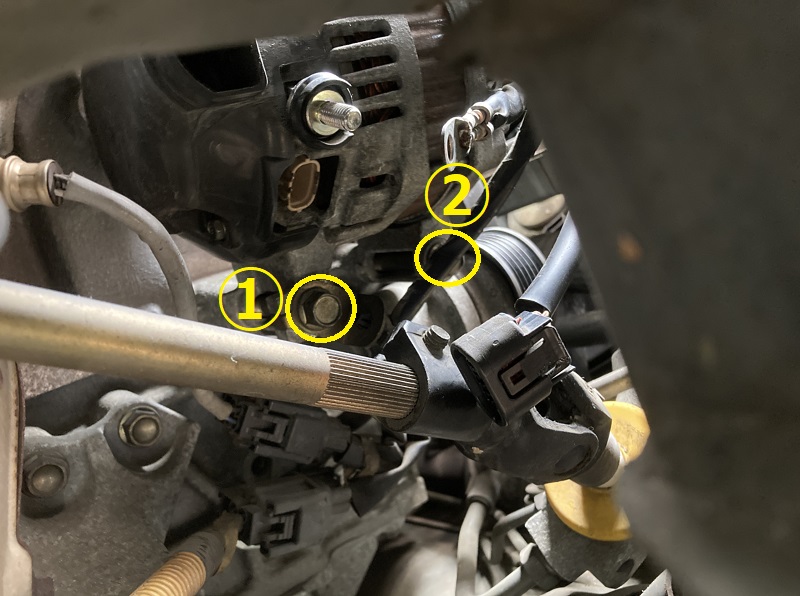

特に①は奥まったところにある上、ボルトが固着していたので外すのが大変でした。

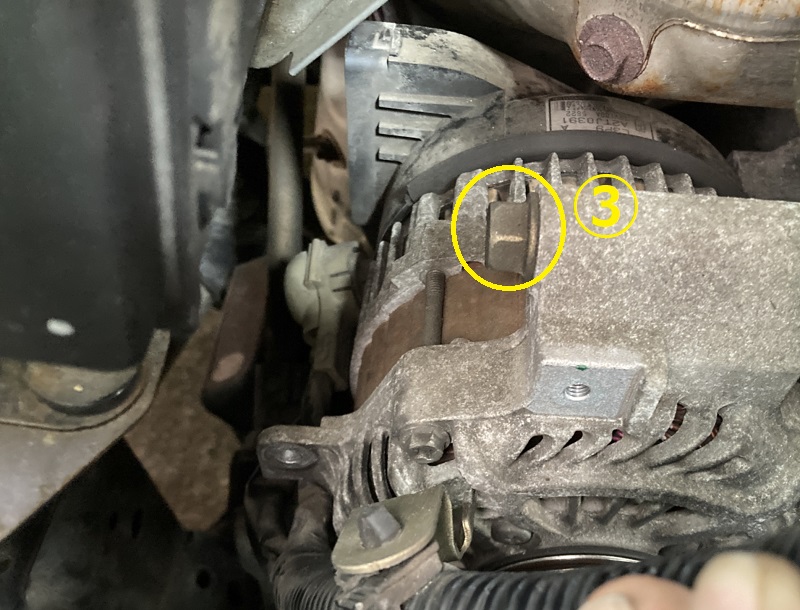

この位置です。

これはジャッキアップしてタイヤを外し、下から撮影していますが、下からもアクセス出来ないので結局上からレンチを噛ませる羽目になりました。

こんなところからレンチを入れて行くのですが、レンチを噛ませた上で固着を解除し、回転させるのに苦労しました。

ここは気合で乗り切るしかありません。

レンチの柄の長さと、ソケットの高さを自在に調整出来るように準備した方が良いと思います。

これらのボルトはM14です。

①と②が外れたら、③は簡単にアクセス出来る位置にありますので、あとは消化試合のようなものです。

全てのボルトが外れたら、オルタネーターを手前に引き出します。

放熱カバーをリビルド品に組み付け

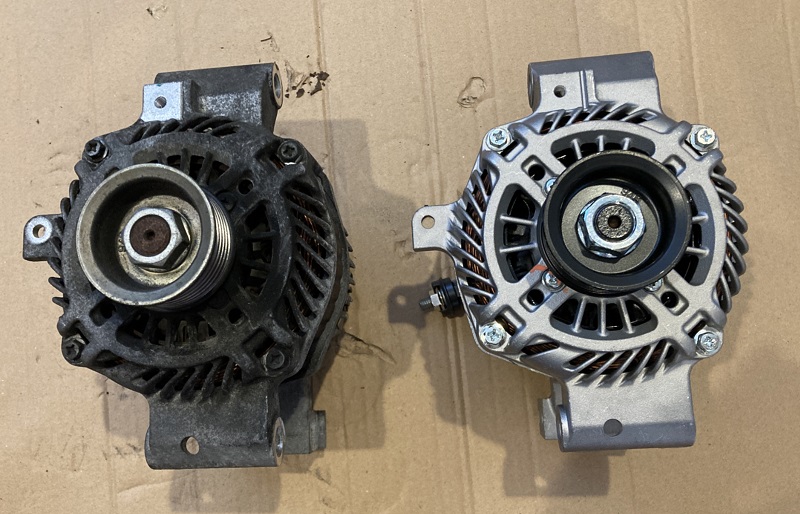

古いオルタネーターには放熱側用にカバーが付いていますので、これをリビルド品に移植します。

かなり汚れていますね。

ところどころに何か詰まってす。

新旧比較

見た目はかなり汚れていますが、プーリーのガタなどはありませんでした。

リビルド品の組み付け

最後に外した時とは逆の手順でリビルド品のオルタネータ―を車体に組み付けます。

作業的には単純でしたが、狭くて手が入らず、ボルトも回らずで大変でした。

手も傷だらけです。

まとめ

以上、NC1ロードスター(NCEC)のオルタネータ―交換方法について解説しました。

レンチの柄の長さとソケットの高さを自在に調整できる環境なら、作業ははかどるかも知れませんが、工具類が揃ってないと結構大変です。

因みにオルタネーター交換後の電圧は微上昇で、劇的には改善しませんでしたので、これは仕様か個体の誤差の範囲かも知れません。(ケーブルの抵抗には異常はなかった)

いずれにしても、これでオルタネーターが原因でいきなり不動車になるような事態には避けられますので、低年式・過走行車の予防整備としては必要だったと割り切ります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/29d25391.c683f5a2.29d25392.1dcf8a8d/?me_id=1322950&item_id=10001157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstrain%2Fcabinet%2F04897274%2Fimgrc0062476141.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

コメント

ドラレコやレー探の記事をいつも楽しく拝見しております。

今回の記事もとても興味深く拝見させていただきました。

もしかすると、充電制御システム導入の車ではないでしょうか?そうだった場合は必要以上に充電はされません。マイナス端子手前にある電流センサーが絶えず監視し続けており必要な時のみ充電されます。

一例として、走行中のアクセルオン時は電圧は下がると思いますが、アクセルオフで惰性で走っている場合は電圧が上がると思います。

また、エンジンオン直後の乗り始めの数分間や夜間のヘッドライトオンの時やエアコンオン時のような電気の消費が激しい時も電圧は上がると思います。

ご存知かもしれませんが、いつも参考にさせていただいているサイトですので記入させていただきました。

たたた様

アドバイスありがとうございます。

NCは充電制御車ではないと認識していたのですが、これがガセなのかも知れないですね。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13143191663

電圧は常にモニタリングしてるんですが、13.3~13.9Vで安定してる感じです。

エアコンのON/OFFとヘッドライトのON/OFF時の電圧の変化もないですね。

ここを見るとバッテリーは充電制御車用が指定みたいですが。

https://www.orientalbattery.com/compat_chart/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC/

他にいくつか気になる点もあるので、今度ディーラーで聞いてみます。

Omiさん

お早うございます。 いつも楽しく読ませてもらって、有難うございます。

私も、以前Copen(L880K 2005)を中古購入し、5年間楽しんできましたが、Omiさんと同じ様な考えで、FRの乗り味が忘れられなくて(Copenの前の10台位はFRで、FR以外は2台のみ)、2021/4にNC2ロードスター(DBA-NCEC)を中古購入しました。

Omiのブログの影響を受け、Copenの時代にAndroidナビを装着し、NCにも移植し楽しんでいます。(ちょっと動きが遅く代替のAndroidを検討中です・・・)

で、本題ですが、私のNCの充電電圧もこの記事の様な状況で、13.2~13.8V位をフラフラしていまして、やはりバッテリーとオルタネーター不調を疑っておりまして、バッテリーはCAOS(60B19L)に新替えしたのですが、状況良化せず、オルタネーター点検を考えた居たところ、この記事を拝見しました。

この記事にもある様に、充電制御車であれば電圧が低めでフラフラするもの分かるような気がしますが、ネット情報では充電制御車の様にも見えますが、私のNC車のバッテリーの端子付近には”電流計測センサー”は付いていないので、非充電制御車の様でもあります。

ですが、充電制御がNCの場合どのような仕組みで行われているのか分かりませんが、超原理的に言えば充電制御を電流で制御するなら”電流センサー(クランプ電流計)は必要”でしょうけれど、一昔前の一般的な充電器の様に、電圧だけで制御するなら必ずしも”電流センサーは必要ではない”様な感じもします。

良くは分かりませんが、当時の時代背景に鑑み、当面”電流センサーが付いていない充電制御車”と思って、様子見をしたいと思っています。(オルタネーターの交換は大変そうなので・・・)

nfcmx780様

未だに充電制御の謎は解けていませんが、私のケースではオルタネーターの交換は不要だった気がしますね。

バッテリー電圧は常にモニタリングしていましたが、充電圧についてはその後も大きな変化はなく、かといってバッテリーの充電が他車よりも遅いと言う現象も認められませんでした。