こんにちは!自動車系ライターの駆流斎です。

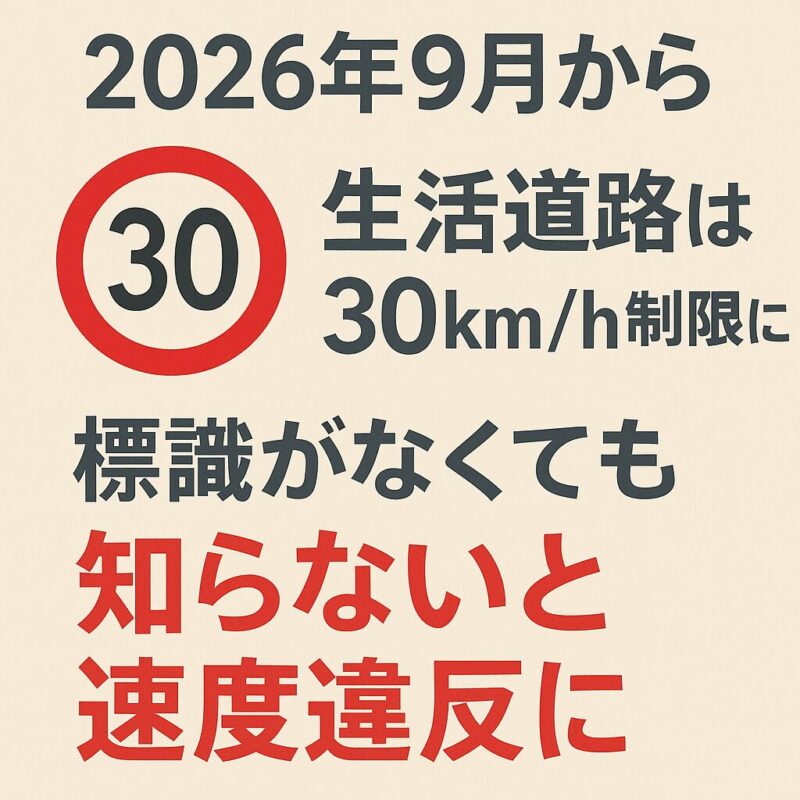

2026年9月から、道路交通法が改正され、中央線や中央分離帯がなく、幅員5.5m未満の「生活道路」の法定最高速度が時速30km/hに引き下げられます。

これにより、住宅街や生活道路を走る車は標識がなくても自動的に30km/h制限となります。

一見すると安全のための前進に思えますが、ドライバーの視点では分かりにくさや行政の周知不足といった問題も残ります。ここでは、メリットと問題点を両面から解説します。

生活道路30km/h法定化の背景と対象道路

生活道路とは、住宅地や商店街など地域住民の日常生活に利用される狭い道路を指します。

従来は標識がなければ法定速度は60km/hでしたが、幅員5.5m未満で中央線のない道路は実際には歩行者や自転車と車が混在する危険な空間です。

これまでも「ゾーン30」として地域ごとに指定して制限速度を下げる取り組みはありましたが、全国的に徹底できていませんでした。

そこで、法定速度を全国一律で30km/hに引き下げることが決定しました。

メリット:歩行者・自転車の安全確保

この法改正の最大のメリットは、生活道路を利用する歩行者や自転車の安全性向上です。

速度を抑えることで事故時の致死率が下がり、住宅街での安心感も高まります。

- 致死率の低減:衝突速度が30km/h以下であれば歩行者の生存率は大幅に上昇します。

- 住宅街の安心感:子どもや高齢者が多い地域での事故を減らせます。

- 全国一律ルール:標識を設置せずとも一括で整備できるため、行政コスト削減にもつながります。

生活道路30km/h法定化の問題点

メリットがある一方で、この制度にはドライバー目線で無視できない問題点もあります。

特に以下の4つが大きな論点です。

- ドライバーにとって分かりにくいルールであること

- 行政の怠慢を一律ルールで補っていること

- 周知不足による違反リスクがあること

- 書面通知を行わないことで不公平感が強まること

以下で詳しく解説します。

問題点① ドライバーに分かりにくい

新ルールはドライバーにとって直感的に理解しにくいという課題があります。

これまで「標識がなければ60km/h」という認識が一般的だったため、逆転する今回の法改正は混乱を招く可能性があります。

- 幅員5.5mを走行中に判断できない

- 標識なしで速度が変わる違和感

- 流れに合わせて走ると違反になるリスク

問題点② 行政の怠慢という側面

今回の改正は、安全対策の一環であると同時に、行政の怠慢を制度改正で補った面も否めません。

本来なら道路ごとに標識を設置し周知すべきでしたが、コストや人員不足を理由に一律ルールで解決を図っています。

問題点③ 周知不足と不公平感

大規模な制度改正にもかかわらず、周知方法が不十分な点は深刻です。

免許更新が3〜5年ごとなため、施行直後は情報を得ないまま走るドライバーが多数存在する可能性があります。

問題点④ 書面通知の必要性

全国の免許保有者に対して書面通知を行えば公平性は担保されますが、数百億円規模のコストが発生するため行政は消極的です。

結果として「知らないうちに違反していた」という不満が生まれる可能性が高まります。

今後の課題と対策

生活道路30km/h化を実効性のあるものにするためには、追加の施策が不可欠です。

ドライバーに分かりやすく伝えるための工夫が今後の課題となります。

- 標識や補助看板の設置

- カーナビやスマホアプリでの反映

- 車検や自動車税通知を活用した周知

- デジタル通知による即時の情報提供

まとめ

生活道路の30km/h化は、歩行者や自転車の安全を守るという点では極めて有効な施策です。

しかし、ドライバーにとっては「分かりにくい」「周知不足」「行政の怠慢」といった問題もあり、不公平感を抱かせる要因になり得ます。

安全と公平性の両立には、標識整備・デジタル周知・書面通知などの追加策が必須といえるでしょう。

よくある質問(Q&A)

生活道路30km/h化に関して、ドライバーが疑問に思いやすい点をまとめました。

Q1. 生活道路の30km/h制限は全国どこでも同じですか?

A. はい。中央線や中央分離帯がなく、幅員5.5m未満の道路であれば、標識がなくても自動的に30km/hとなります。

Q2. 標識に40km/hと書かれていたらどうなりますか?

A. 標識がある場合はそちらが優先されます。30km/hではなく40km/hで走行できます。

Q3. 「幅員5.5m未満」かどうかはどう判断するのですか?

A. 実際に走行中に正確に判断するのは困難です。今後は補助標識やナビで補足されることが期待されています。

Q4. 違反するとどうなるのですか?

A. 一般的な速度違反と同様に反則金や違反点数が科されます。

Q5. いつから施行されますか?

A. 2026年9月から全国で一斉に適用されます。

Q6. 免許更新講習で説明されますか?

A. はい。更新講習で説明されますが、更新が数年先の人は情報を得られない可能性があります。

Q7. 自転車や歩行者にも影響がありますか?

A. 制限速度自体は車に適用されますが、速度が下がることで生活道路の安全性は向上します。

Q8. 高速道路や幹線道路も30km/hになるのですか?

A. いいえ。対象はあくまで生活道路に限定されます。

Q9. なぜ一律で引き下げる必要があるのですか?

A. ゾーン30の取り組みが全国的に普及しなかったため、一律化で事故抑止を図る狙いがあります。

Q10. 今後どうやって周知されるのですか?

A. 警察庁や自治体による広報、免許更新講習、交通安全運動、そしてカーナビやスマホ地図アプリの更新によって周知が図られる予定です。

コメント