こんにちは!自動車系ライターの駆流斎です。

電気自動車(EV)の心臓部といえるのがリチウムイオンバッテリーです。

その性能や寿命を大きく左右するのが「温度管理」であり、現在のEVには大きく分けて「空冷式」と「液冷式」の2種類の冷却方式があります。

本記事では両者のメリットとデメリットを比較し、現行車種や実際に報告されているトラブル事例を踏まえながら、EVユーザーにとって重要なポイントを整理します。

空冷式と液冷式の基本的な違い

空冷式は、走行風やファンによる送風でバッテリーを冷却する方式です。

構造がシンプルで低コストに抑えられる一方、冷却性能は限定的で、外気温に影響を受けやすいという特徴があります。

一方の液冷式は、冷却液を循環させてバッテリーを冷却します。

構造は複雑でコストもかかりますが、温度管理を精密に行うことができ、幅広い環境で安定した性能を発揮できる点が大きな強みです。

メリットとデメリットの比較

空冷式の最大のメリットは、構造がシンプルで軽量、そして製造コストを抑えやすいことです。

結果的に車両価格を下げやすく、初期導入のハードルは低くなります。

ただし、夏の猛暑や冬の低温では性能が落ちやすく、充電速度やバッテリー寿命に不利が出ることが多いのが欠点です。

これに対して液冷式は、冷却回路やポンプなどの追加部品が必要なためコストは上がりますが、温度を安定的に管理できるため、高出力充電や長期使用において信頼性が高くなります。

つまり「初期コストは高いが、長期的には有利」という設計思想が液冷式です。

リチウムイオンバッテリーの寿命と温度の相関関係

リチウムイオンバッテリーの寿命は、温度が適正範囲から外れると急速に短くなります。

高温環境では電解液や電極の劣化が進みやすく、低温では内部抵抗が増えて充放電が不安定になります。

適温は20〜30℃で、この範囲を維持できれば寿命は長くなります。

液冷式は冷却液によってこの理想的な範囲を保ちやすいのに対し、空冷式は外気温に影響されやすいため寿命が縮みやすいのです。

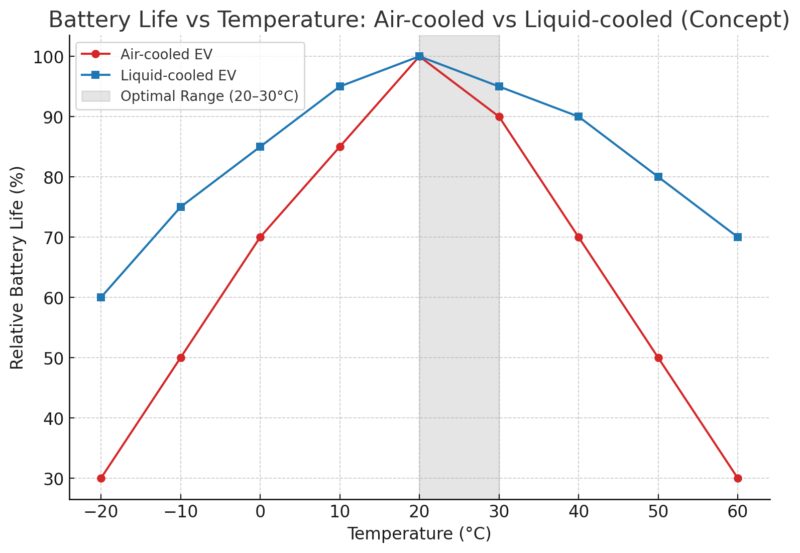

この図はバッテリー寿命と温度の関係を示した概念図です。

- 赤線:空冷式(Air-cooled EV)→ 外気温の影響を大きく受け、最適温度(20〜30℃)を外れると寿命が急速に低下。

- 青線:液冷式(Liquid-cooled EV)→ 温度管理により幅広い温度域で安定し、寿命低下が緩やか。

- グレー帯:最適温度範囲(20〜30℃)

外気温が20〜30℃では寿命が最大限に維持されますが、0℃以下や40℃以上では寿命が急速に低下する傾向が分かります。

リチウムイオンバッテリーの充電速度と温度の相関関係

充電速度もまた温度に大きく左右されます。

低温ではイオンの動きが鈍く、急速充電をしても十分に電流が流れず、充電時間が長くなります。

逆に高温環境では過熱を避けるため制御が入り、充電速度は制限されます。やはり20〜30℃が最適な範囲で、この時に最大の充電受け入れ性能を発揮します。

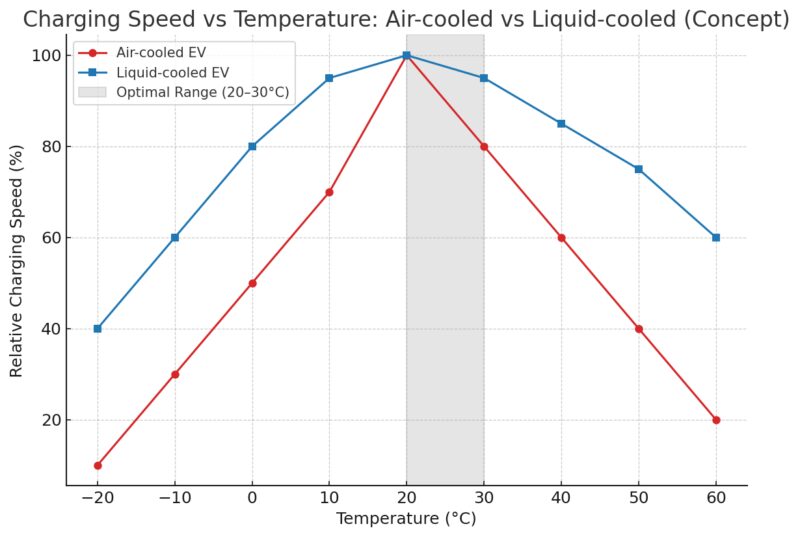

- 赤線:空冷式(Air-cooled EV)→ 氷点下では充電速度が大幅に低下し、30℃を超えると熱保護で再び低下。温度の影響を強く受ける。

- 青線:液冷式(Liquid-cooled EV)→ 幅広い温度域で安定し、20〜30℃で最大性能を発揮。高温・低温でも充電速度の落ち込みが緩やか。

- グレー帯:最適温度範囲(20〜30℃)

図からも分かるように、氷点下では充電速度が大幅に低下し、外気温が30℃を超えると熱保護による制御で再び充電速度が落ちます。

空冷式はこれらの温度変化を直接受けやすいため、夏や冬に「充電が遅い」と感じることが多いのです。

液冷式では冷却液で温度を調整することで、こうした極端な性能低下を防ぎやすくなっています。

現行車種の採用例とトラブル事例

現在販売されているEVは、空冷式と液冷式で大きく分かれます。

空冷式はコストを抑えた小型車や初期のEVに多く見られるのに対し、液冷式は新世代の主流となりつつあります。

それぞれの採用例や、実際に起きたトラブル事例を確認しておくことは、EV選びにおいて非常に重要です。

空冷式EV

日産リーフは世界的に販売台数の多いEVですが、空冷バッテリーのため高温地域では劣化が早いと指摘されています。

特に「ラピッドゲート問題」と呼ばれる現象では、夏に急速充電を繰り返すとバッテリー温度が上昇し、充電速度が極端に低下しました。

アメリカではバッテリー劣化に関する集団訴訟が起き、日産が一定の補償を行った事例もあります。

Honda eは都市型のコンパクトEVとして短距離走行に適していますが、バッテリー容量が小さく熱容量も少ないため、長距離走行や急速充電には不利です。

また、VW e-up! のような欧州の小型EVでも空冷を採用しており、ユーザーから「充電が遅い」という声が出ています。

液冷式EV

テスラのModel 3やModel Yは液冷式を採用しており、猛暑でも急速充電性能を維持できる点で高く評価されています。

VWのID.3やID.4、BMW i4やiXといった欧州メーカーもすべて液冷式です。

さらにポルシェのタイカンやマカンEVは、最大270kW級の超急速充電に対応しており、液冷による高度な温度制御がなければ実現できない性能です。

まとめ

空冷式EVはシンプルで安価というメリットがあるものの、夏や冬の温度変化に弱く、充電速度の低下や寿命の短縮といった問題が避けられません。

リーフなどで実際にトラブルや訴訟が発生していることからも、その弱点は明らかです。

一方、液冷式EVはコストが高く複雑ですが、温度管理の精度が高く、長期的には充電性能・寿命ともに安定しています。

そのため現在の新世代EVはほぼ液冷式が主流となっており、空冷式は低価格帯や短距離向けに限られつつあります。

バッテリー寿命や充電性能は温度に大きく依存するため、長く快適にEVを使いたいなら、液冷式を選ぶのが安心だといえるでしょう。

関連記事