※2021年12月6日更新~最新の情勢に合わせて内容を見直しました。

こんにちは!ドライブレコーダー専門家の鈴木朝臣です。

最近はニュースなどでお店の駐車場に停めていた車が当て逃げされるなどの事件が報道される機会が増えて来ました。

ドライブレコーダーの駐車監視機能は非常に便利なものですが、バッテリーに負荷が掛かり、バッテリー上がりやバッテリーの劣化に繋がる事も多い為、モバイルバッテリーを使用して車のバッテリーを使わずにお手軽に駐車監視をしたい、と考える方も増えているようです。

そこでこの記事ではモバイルバッテリーを使用して駐車監視を行う際の注意点と、モバイルバッテリーの充電方法、ドライブレコーダーとの接続方法について解説します。

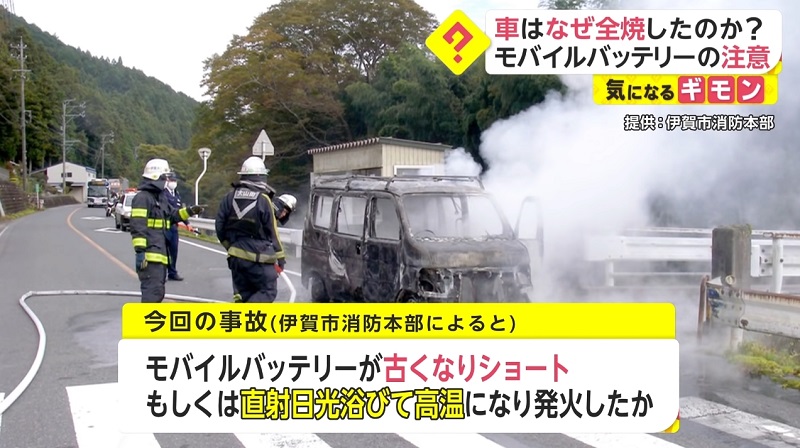

モバイルバッテリーは発火の危険性がある

最近のモバイルバッテリーには、リチウムイオンポリマー電池というゲル状の電解質を使用した製品が多く、以前よりも安全性が高くなったと言われています。

とは言え使い方を誤ったり、充電制御に問題がある製品の場合には炎上・爆発する危険性があります。

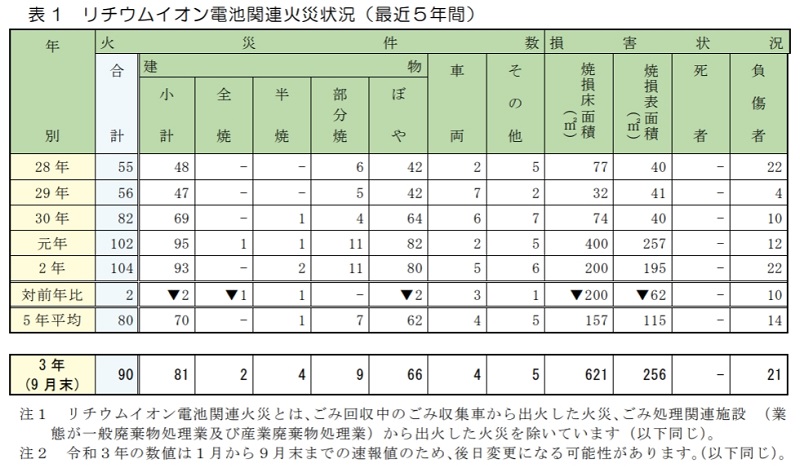

因みに東京消防庁の令和3年11月の最新の報告によると、東京消防庁管轄内(23区と都下の一部)での過去5年間のリチウムイオン電池関連の火災発生件数は年々増加傾向にあり、最近では年間に100件を超えています。

※車両火災は年に数件発生

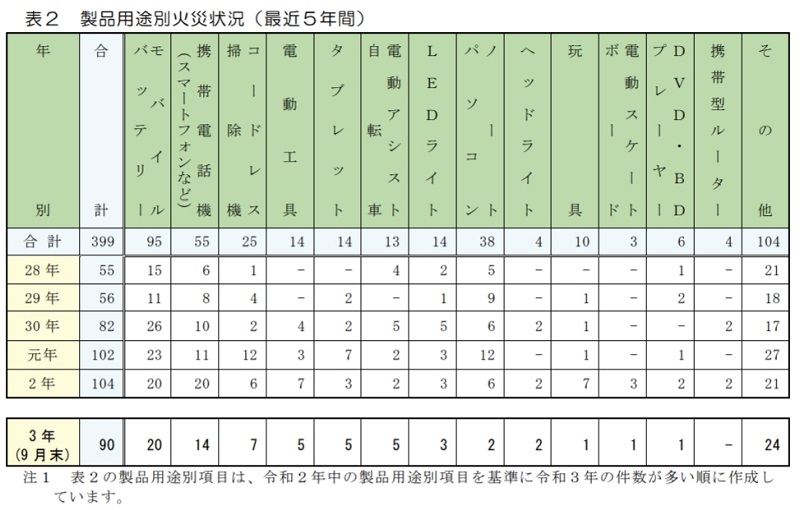

製品別の火災の原因としては、モバイルバッテリーが最も多く、年に20件超となっている上、増加傾向にあります。

リチウムイオン電池による発火の原因は様々ですが、熱による膨張や衝撃による破裂で電解液が基盤に触れて発火や爆発を引き起こしているようです。

リチウムイオン電池が高温になる要因は充電時の過電圧や過電流、外部の気温など様々なものが考えられますが、夏場の車内などは高温になり易く、モバイルバッテリーの使用に適した環境ではありません。

このような状況から、現在ではLaBoon!!としては安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を使用した駐車監視専用のバッテリーをおすすめしています。

■ 性能で選ぶドラレコ駐車監視用バッテリーならiCELLで決まり!

モバイルバッテリーによる駐車監視はおすすめしませんが、どうしても…という方は、充分に安全対策を施した上で自己責任での運用をお願いします。(車両火災が発生しても何も補償されない可能性あり)

駐車監視に使うならパススルータイプのモバイルバッテリーが便利

モバイルバッテリーの中には、充電しながら給電も出来る「パススルー機能」に対応した製品があります。

この機能がないモバイルバッテリーは、充電中にはドライブレコーダーに給電する事が出来ません。

走行中にはモバイルバッテリーを車内のシガーチャージャーから充電したいところですので、充電と給電が同時に出来るパススルー機能をサポートした製品を選ぶと良いでしょう。

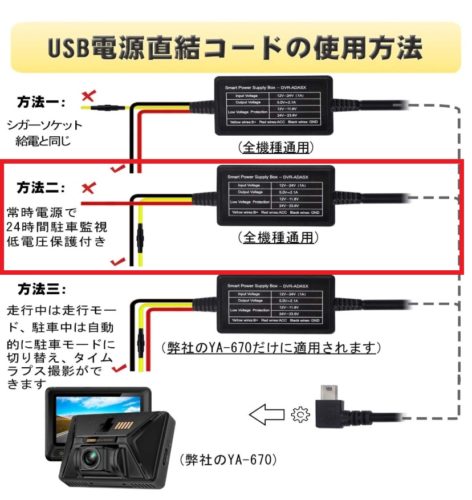

miniUSB/microUSBタイプのドラレコの場合

電源端子の形状がminiUSB/microUSBタイプのドラレコの場合には、このようなminiUSB/microUSBケーブルを使ってモバイルバッテリーから直接の給電が可能です。

※スマートミラーなどの大電力を使用するドラレコの場合、再起動を繰り返すなどの不具合が出る事があります。(スマートミラー以外でも純正品以外のケーブルを使用すると、動作が不安定になる製品もあり)

このような給電方法では、ドライブレコーダーは走行中の常時録画を延々と継続します。

※miniUSB給電のケンウッドのドライブレコーダーには、振動を検知しない状態が続くと駐車監視モードに移行する製品もあります。

DCプラグ/3PINカプラータイプのドラレコの場合

電源端子の形状がUSBではなく、DCプラグや3PINカプラータイプのドラレコの場合には、このようなUSB A to シガーソケットタイプのアダプタを使用します。

このアダプタにドラレコ付属のシガーケーブルを挿し込む事で、駐車中も延々と走行時の常時録画を継続します。

まとめ

以上、モバイルバッテリーを使用してのドラレコの駐車監視の運用方法について解説しました。

モバイルバッテリーによる駐車監視はおすすめしませんが、どうしても…という方は、車両火災を起こさないように充分に安全対策を実施しましょう。

コメント